華為:首家晶圓廠明年投產(chǎn),系光通信芯片,自主可控挑戰(zhàn)在材料

近日,DigiTimes報(bào)道,華為首家晶圓廠選址湖北武漢,計(jì)劃將在2022年開(kāi)始分階段投產(chǎn)。知情人士表示,該廠早在2017、2018年左右就籌備建造,早于美國(guó)對(duì)華為打壓前,只是近期剛剛建成。

該廠房位于武漢光谷中心,總建筑面積超過(guò)20萬(wàn)平方米,該廠未來(lái)主要為華為生產(chǎn)自研的磷化銦光通信芯片及模組,此類(lèi)芯片主要應(yīng)用于華為的光通信業(yè)務(wù),而華為光系統(tǒng)設(shè)備份額目前全球第一。

2019年華為披露的《華為投資控股有限公司2019年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)》顯示,華為擬注冊(cè)中期票據(jù)200億元,首期擬發(fā)行30億元,為期3年。在該募集說(shuō)明中,包括武漢海思工廠項(xiàng)目,總投資為18億元。

華為為何要在武漢建磷化銦產(chǎn)線?

獲悉,華為這個(gè)芯片制造廠并非大眾關(guān)注的硅基芯片制造廠,而是化合物半導(dǎo)體芯片廠。

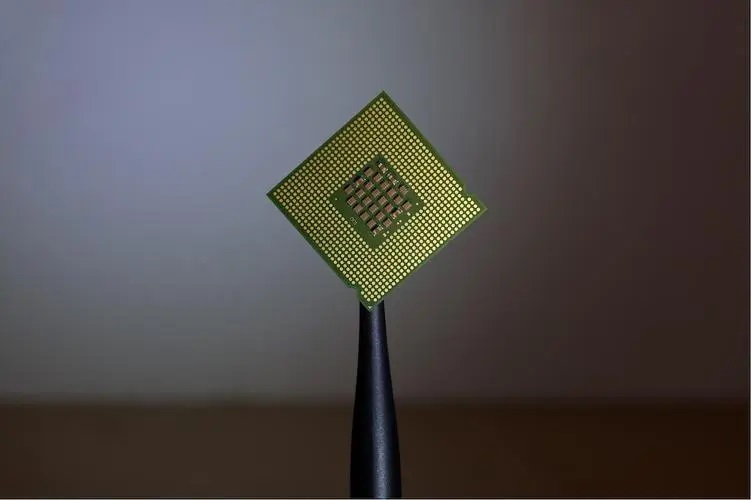

常見(jiàn)的半導(dǎo)體材料以物理性能區(qū)分為三代,第一代是以硅、鍺為代表,第二代以磷化銦為代表,第三代則以氮化鎵、碳化硅為代表。每一代材料根據(jù)其特性有各自擅長(zhǎng)的使用場(chǎng)景。

磷化銦因?yàn)楸裙琛⑸榛壍炔牧暇哂懈叩碾姽廪D(zhuǎn)換效率、高的電子遷移率、高的工作溫度、以及強(qiáng)抗輻射能力的特點(diǎn),在一些領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。“比如激光器、太陽(yáng)能電池、光電探測(cè)器和光纖網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、通訊、雷達(dá)等超高速的半導(dǎo)體電路上”,一位資深人士向AI財(cái)經(jīng)社補(bǔ)充到。

而以通信起家的華為,在2012年起,就以收購(gòu)兩家國(guó)外公司的方式,進(jìn)入了光通信芯片領(lǐng)域。資料顯示,華為的光系統(tǒng)設(shè)備份額全球第一,任正非還透露華為目前掌握著全球領(lǐng)先的800G光芯片技術(shù)。

同時(shí),武漢光谷一直以來(lái)就是國(guó)內(nèi)光電領(lǐng)域的橋頭堡,不少產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的公司都在此落戶。根據(jù)公開(kāi)資料顯示,此前華為海思的磷化銦實(shí)驗(yàn)室就設(shè)立在此地。對(duì)于該廠將來(lái)訂單從哪找,一位業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)華為自己就能消耗掉,比如它的基站和手機(jī)都會(huì)用到。

建該條產(chǎn)線是否存在挑戰(zhàn)?

相比手機(jī)上用的Soc芯片,光通信芯片的工藝要求不高。業(yè)內(nèi)資深人士對(duì)AI財(cái)經(jīng)社表示,磷化銦產(chǎn)線在設(shè)備和技術(shù)上不存在特別大的問(wèn)題。目前國(guó)內(nèi)磷化銦芯片一般采用2英寸、3英寸生產(chǎn)線,線寬在0.5微米以上。相比之下,像手機(jī)芯片、消費(fèi)類(lèi)芯片通常采用8英寸、12英寸生產(chǎn)線,線寬在0.25微米以上。“對(duì)光刻機(jī)的要求也不高。”

另一位業(yè)內(nèi)人士抱有類(lèi)似看法,他稱(chēng)硅基6英寸產(chǎn)線淘汰下來(lái)的設(shè)備就可以讓磷化銦的產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。

但這并不意味著磷化銦的產(chǎn)線目前就完全自主。一位熟悉第二代、第三代半導(dǎo)體的學(xué)者對(duì)AI財(cái)經(jīng)社透露,目前國(guó)內(nèi)磷化銦制造主要卡在材料上,準(zhǔn)確的說(shuō),在單晶制備技術(shù)上。他解釋?zhuān)@是由于制備高質(zhì)量的磷化銦單晶,需要能使單晶批量化生長(zhǎng)的技術(shù),目前主流的技術(shù)有高壓液封直拉法(LEC)、垂直溫度梯度凝固法 (VGF)和垂直布里奇曼法(VB)。

目前該技術(shù)節(jié)點(diǎn)仍然由美國(guó)、日本企業(yè)把持著。美國(guó) AXT 公司和日本住友分別使用 VGF 和 VB 技術(shù) 可以生長(zhǎng)出直徑 150mm 的磷化銦單晶,日本住友使用 VB 法制備的直徑 4 英寸摻 Fe 半 絕緣單晶襯底可以批量生產(chǎn),并且已經(jīng)進(jìn)入到6英寸襯底的競(jìng)爭(zhēng)中。而國(guó)內(nèi)由于起步晚,磷化銦制備技術(shù)與國(guó)際水平仍有較大差距,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能自給,“大尺寸磷化銦晶片生產(chǎn)能力不足”。有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,上游襯底市場(chǎng)由5個(gè)主要國(guó)外玩家為主,包括日本住友、日本能源、美國(guó) AXT、法國(guó) InPact、英國(guó) WaferTech 等占據(jù)了全球近 80%的市場(chǎng)份額,國(guó)內(nèi)市占率不足2%。

猜你喜歡

6年后專(zhuān)利戰(zhàn)火重燃,華為在德國(guó)起訴“非洲之王”傳音控股

傳音控股被5家公司起訴專(zhuān)利侵權(quán)。鴻蒙系統(tǒng)殺入PC界!華為要用AI和生態(tài)“干掉”卡頓?

鴻蒙電腦改變的不僅是產(chǎn)品形態(tài)和內(nèi)核,更像是PC行業(yè)的一場(chǎng)重大變革。攜手華為 大有可為!萬(wàn)興天幕2.0重磅亮相華為HDC2025

6月20日下午,全球領(lǐng)先的新生代數(shù)字創(chuàng)意賦能者萬(wàn)興科技深化AI布局,攜萬(wàn)興天幕音視頻多媒體大模型2.0及基于萬(wàn)興天幕2.0能力底座打造的終端應(yīng)用新品萬(wàn)興天幕創(chuàng)作廣場(chǎng)亮相華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2025(HDC 2025)。科技百花齊放,怕做錯(cuò)又怕錯(cuò)過(guò)?不如關(guān)注下這個(gè)

科技創(chuàng)新方向儼然成為A股投資“必答題”。專(zhuān)注高端車(chē)規(guī)通信芯片,創(chuàng)晟半導(dǎo)體完成天使及天使+輪融資

公司在研MBUS1.0plus系列將適應(yīng)于下一代E/E架構(gòu)。華為:2024業(yè)績(jī)出爐,營(yíng)收重回8000億,汽車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利

十年累計(jì)投入的研發(fā)費(fèi)用超過(guò)12490億元。

野馬財(cái)經(jīng)

野馬財(cái)經(jīng)

博望財(cái)經(jīng)

博望財(cái)經(jīng)

財(cái)富獨(dú)角獸

財(cái)富獨(dú)角獸

獵云網(wǎng)

獵云網(wǎng)