被日本人罵,被中國人虐!開店最多的老字號,為何跌落神壇?

文/金錯刀頻道 Monster

沒有永遠長虹的巨頭,也沒有永遠燦爛的神話。

7-11,還是迎來了它的寒冬。

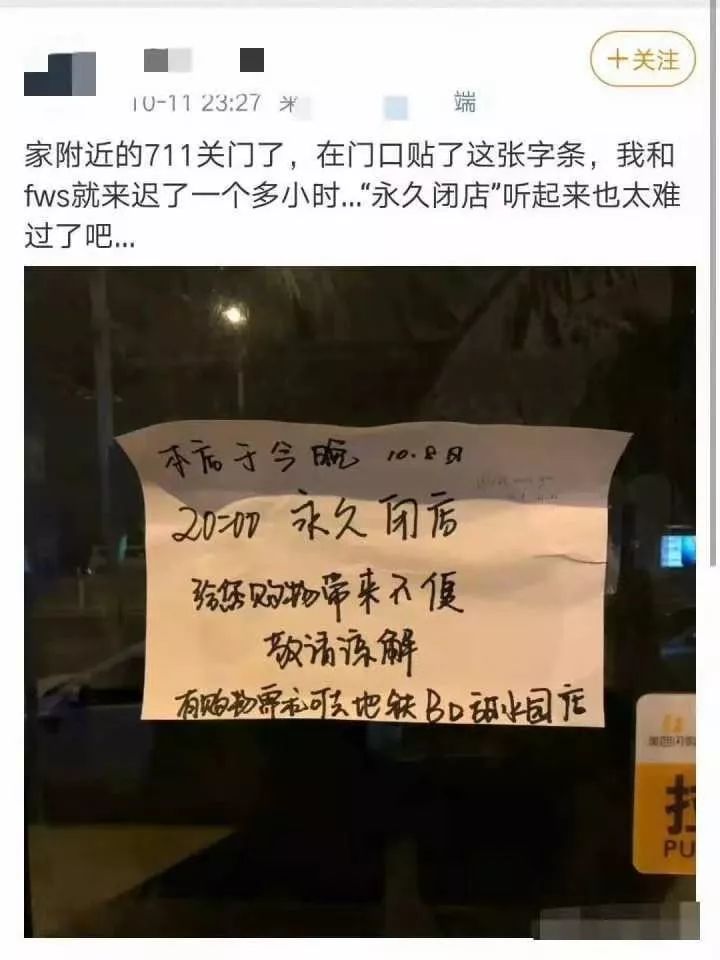

先是在今年3月份取消24小時營業制。

后又被曝出因“租約到期”,要一家家從中國撤走。

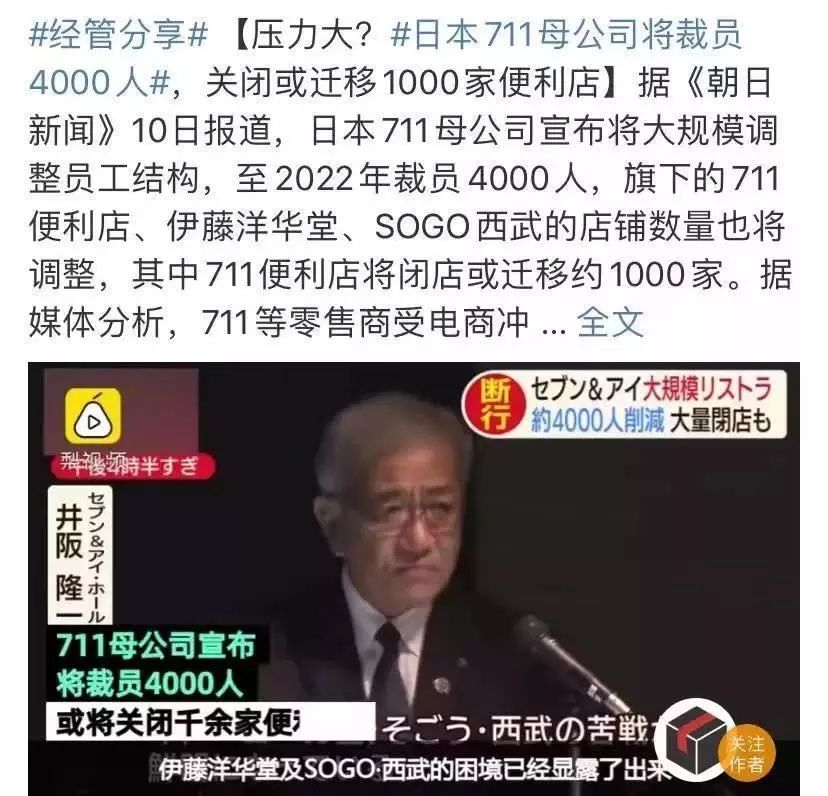

最近,7-11母公司又宣布:在2020年前,全球裁員4000人,關店1000家。

在其他便利店瘋狂跑馬圈地的時候,這一連串的“瘦身”操作讓人不敢相信它是曾經在江湖封神的7-11。

7-11曾經有多火?

連鎖店不敢跟它比數量:全球狂開6.86萬家,在日本的排布密度更是堪比城市垃圾桶。

網紅店不敢跟它比年齡:叱咤商界90年,當之無愧最長壽。

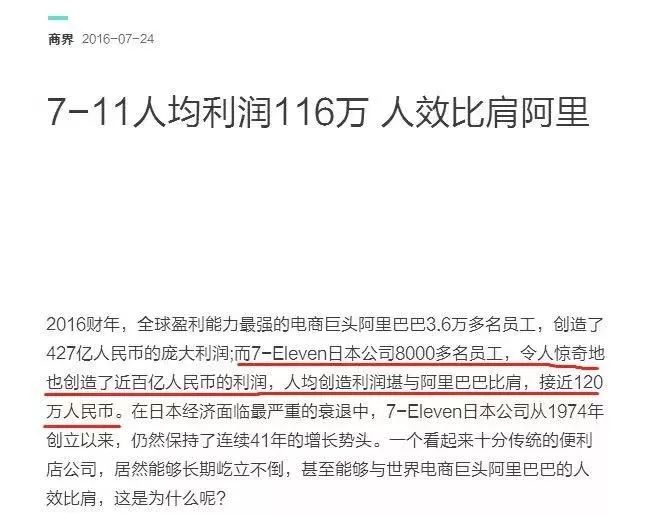

電商不敢跟它比收益:2016年,7-11創造了100億人民幣的凈利潤,業績比肩阿里。

零售業更是有一種神乎其神的說法:全球只有兩家便利店,一家7-11,一家其他便利店。

如今,7-11的節節敗退讓人不得不納悶:這個曾經的便利店之王,為什么落得國內國外滿盤皆輸?

便利店之王,

卻跌在了自家門口

7-11的封神,憑的是日本人特有的“較真”勁頭。

1973年,日本人鈴木敏文買下了7-11的股權,開始用極為嚴苛的標準去養這個兒子。

對于商品,他像得了強迫癥一樣去死磕。

鈴木敏文有天在店里試吃炒飯,發現米粒黏在了一起,勃然大怒,直言沒有做出地道的炒飯之前永遠不準上架。

廚師這一做就做了一年零八個月,7-11的炒飯一經面世大受追捧。

長時間下來,日本人習慣了把7-11稱作“港灣”:“整座城市都睡著的時候,還有7-11的飯菜等著我。”

7-11圣母式的寵客也讓它吸粉無數。

這里的店員不單單是扮演銷售的角色,指路、拉家常……你家街坊鄰居有多親切,7-11的店員就有多萬能。

交水費、拍照、交保險、取款……7-11包攬了50多項附加服務,甚至還嘗試過在日本高速公路附近的便利店提供廁所。

印刷服務

提供購買電影票服務

一個靠零售支撐的便利店,活生生被7-11開成了便民服務站,完爆了各種社區小店。

三十年間,7-11在日本開了21000家門店,總銷售額逼近11萬億日元,成了日本當之無愧的便利店之王。

然而,最近幾年的7-11卻頻頻暴雷。

在2015年度的“黑心企業大獎”評選中,7-11“光榮”上榜。

在這項評選中,7-11被貼上兩個標簽:“什么都賣”、“剝削勞動力”。

“什么都賣”的7-11先把顧客給得罪了。

本來是白領專屬的便利店,現在卻什么都賣,密集的成人雜志和玩偶讓7-11成了宅男勝地。

定位不明確導致7-11招致了很多日本人的反感:“遍地都是7-11,真是一家想不看見都難的魔鬼店。”

最后連政府都看不下去了,強制7-11下架所有成人雜志。

媒體報道:禁止7-11出售成人雜志

顧客不買賬,員工也哀聲四起。

7-11對員工太苛刻了。老板鈴木敏文專門制定了“工作計劃表”,員工每小時都要把自己的工作計劃用直方圖在表格上畫出來。

除此之外,7-11的員工每日還要被各種標語提醒著“空閑時做其他事”、“空閑時不要竊竊私語”、“下班后到車站看看人流”……

非正式員工和外籍打工者會更慘,如果沒有完成苛刻的工作,還會遭遇打罵。

7-11的加盟商也有苦說不出,像一些臨期的商品,加盟商沒有權利去降價處理,只能自己承擔損失。

要扔掉的食品

日本的律師佐佐木亮說起7-11更是一肚子火:“7-11持續損害底層員工的利益,還不允許媒體曝光他們!”

今年11月,7-11壓榨員工的丑聞還是被曝光了。

從2012年3月至今,7-11拖欠臨時工高達4.9億日元的工資。

現任社長永松文彥專門召開了發布會鞠躬道歉,但被問及2012年2月以前是否拖欠工資時,永松文彥只是敷衍地回了句:不清楚。

隨之而來的,是7-11母公司承認造血不足而做的一連串整改措施:

裁員:截止2022年之前,總部將裁員4000人。

閉店:一些門店持續虧損,7-11要把這些將近1000家赤字店鋪通通關掉。

減增:把日本國內來年門店凈增數定為150家,創40年新低。

門店是7-11的戰略核心,可現在的種種跡象都不得不讓人相信:無往不勝的7-11已是過去。

看著7-11口碑、營收雙雙折戟,有人調侃:肯定是7-11為了啃下中國這塊肥肉,才疏忽了老家這片戰場。

這話可冤枉7-11了,禍不單行,7-11在中國并不好過。

跨國后遺癥凸顯,

在中國水土不服

別看7-11來中國已經快30年了,但它仍沒發揮出鼻祖的優勢。

《2019中國便利店發展報告》指出,7-11的門店數量在國內僅排名第十,營業額也連續6年下滑。

因為7-11的中國路,是起了個大早,趕了個晚集。

1992年,7-11率先進入深圳,一口氣開了5家店。這種新型的便利店在當時的中國很少見。

7-11打著“一站式服務”的招牌,一開業便吸引了大量客流。

不過它小看了中國市場的更迭速度,在珠三角原地踏步了12年還沒計劃拓店。

這段時間里,7-11已被群狼環伺。等它反應過來,市場早已變了天。

國內的商人早已把它當做了啟蒙老師,中國本土便利店雨后春筍一樣冒出,紛紛進攻各大城市,7-11的優勢正在逐漸消退。

好在7-11意識到了危機,開始注意剩下的中國市場。

第一步,北上!

7-11看準了華北市場,可沒想到被兩歲的便利蜂用強大的供應鏈和數字技術壓了一頭。

7-11的供應鏈十分分散,北京、上海、廣州的采購對象都不統一。

便利蜂一舉買斷北京7-11的鮮食合作工廠呀米呀米后,直接切斷了7-11鮮食的后端供應,7-11不得不耗費更大人力財力“南水北調”。

便利蜂這一巴掌,讓經濟壓力本就大的7-11在北京更加寸步難行。

整整15年,7-11在北京才開了266家門店,被便利蜂遠遠甩在后面。

但7-11沒放棄華北地區,5年后又下沉天津,快速開辟新的市場,10年時間開出155家門店。

還沒喘口氣,便利蜂又帶著全新的系統氣勢洶洶追到了天津。相比7-11落后的人工統計,便利蜂靠數字化建立覆蓋全國的零售網絡無疑更高效。

僅僅一年時間,門店數量反超7-11。

華北市場無法攻破,7-11又開始南下。

2009年,7-11看準了上海這片沃土。面對早在2004年就站穩腳跟的全家,7-11又敗在了團隊上。

在7-11,中國員工大都只能做到區域經理就難再晉升了,企業的主要決定權還掌握在日本高層手中。所以,中國員工來7-11一般只為積累一些經驗,然后選擇跳槽。

便利蜂的總裁王紫,就是出走7-11的一個典型。

而全家,在進駐中國的時候就已經把代理權交給了一家臺資企業。

說到底還是中國人更了解中國市場,在7-11依舊悶頭主打壽司、飯團這些冷食的時候,全家已經在新團隊的帶領下開始研究包子、拉面了。

最后全家一鼓作氣,只要7-11開出一家日銷2-3萬的門店,它的左右兩邊都會出現2-3家全家的門店。

團隊劣勢造成的結果就是:

率先抓住中國胃的全家在上海開出了2000家門店,成為區域“地頭蛇”。而7-11進入上海10年,只開出了118家,最近一年甚至沒有建店。

接連兵敗華北華東的7-11進退兩難,在同行的擠壓下,7-11的閉店數也持續走高,最近3年,7-11僅在北京就關了40家店。

昔日的便利店之王,如今在日本、中國兩大關鍵戰場都落得一地雞毛,它到底怎么了?

滑鐵盧背后的致命傷:

不懂求變

一些日本學者認為:7-11中國公司沒有完整執行創始人鈴木敏文的經營理念,才斷送了7-11在中國的坦途。

刀哥覺得,要怪還得怪7-11太死板。

1.要想開店,就得按照日本的規矩來

無論在哪里,7-11日本總部都規定門店的面積必須達到120平米,不能做異形店。

這還不是最嚴苛的,哪怕有可以調整的余地,總部也絲毫不做退讓:超面積的店鋪,無法分割轉租,同樣不予授權建店。

在日本找一家符合要求的樣板店非常容易,但是在北京符合條件的大約只有1000家。

為了日后門店標準化運營,7-11還要篩選門店模型。北京符合7-11模型的門店更是少之又少。

選擇范圍的縮窄本就讓7-11錯過了發展的黃金時期,把日本的“精細化運作”完全照搬到寸土寸金的北京,更是壓壞了整個生態。

為了節省開支,7-11昏招頻出——一直在抬價,從未被超越。

一個飯團8塊8,一個包子3塊8,一個三明治7塊8……7-11的售價往往比其他的便利店要高。

有的網友戲稱:明明多走5分鐘就能花6塊錢買6個包子,為什么去給7-11捐款?

作為主打便捷的鼻祖,現在卻來消耗曾經的情懷,消費者怎么會買單?

2.就算沒顧客,也要每天開夠24小時!

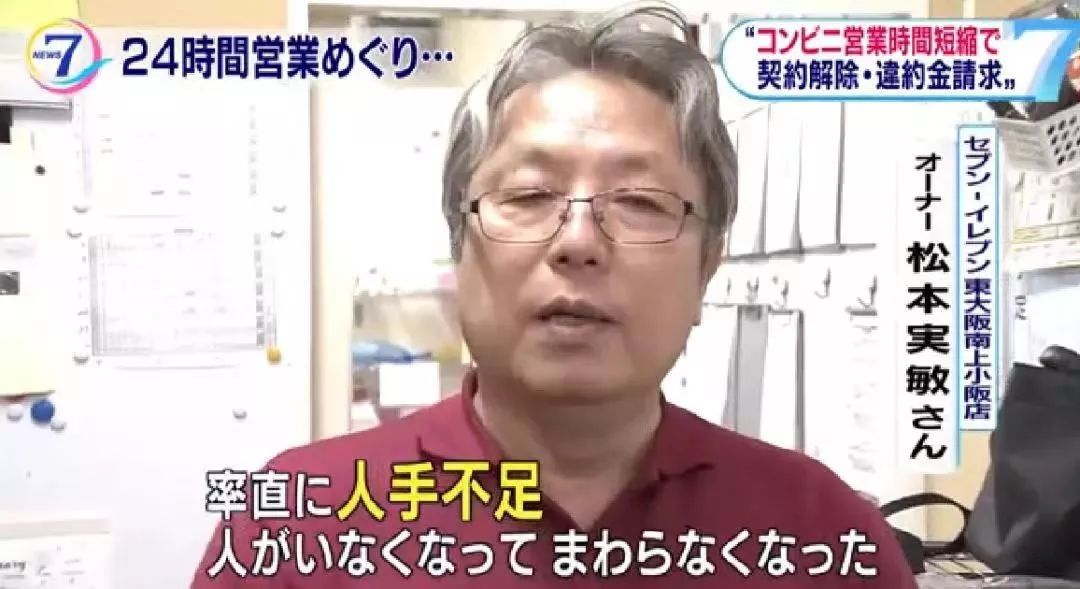

今年1月,日本一家7-11加盟店貼出告示,表示從下月初開始每天只營業19個小時。

這位店長實屬迫不得已。

晚上的顧客很少,一晚的營業額根本不夠付小時工的工資。最近店里的夜班小時工都因為堅持不下來而辭職了。

這位57歲的單身漢 一個人負責店里上上下下,實在累得不行,就讓外地工作的兒子幫忙照料一晚生意。可遠水救不了近火,長期下去,店長和兒子都已經體力不支。

總部知道這位店長縮短營業時間后非常生氣,向這家店索賠1700萬日元。

隨后,這位店長聯合其他加盟店店主一起向7-11總部提交了申請,希望可以修改24小時營業時間。

但還是被無情拒絕了。

勞動力成本上升和人效的下降對7-11的銷售額造成了致命打擊,可直到公司身陷拖欠工資的丑聞,總部才計劃縮減營業時間。

3.慢到一言難盡的轉型路

互聯網經濟大行其道,各大便利店頻出奇招,都爭相打造爆品引領新潮流:易捷推出自營咖啡品牌,無人便利店開啟刷臉支付,蘇寧小店線上線下雙管齊下,便利蜂提供新鮮時蔬有意轉型,全家推出洗衣家政服務……

蘇寧小店

這時的7-11仍舊隔岸觀火,堅守著“簡單購買”,直到2018年,才慢慢悠悠地入駐了美團。

在風起云涌的戰場上,后起之秀無一不在做著突破,拼命打造用戶新的記憶點。

而7-11固步自封,把自己熬成了炮灰。

這幾年,越來越多的外資巨頭潰敗中國。

曾經的家樂福市值300億,卻因堅守大賣場模式,錯失互聯網紅利落得資不抵債,被蘇寧收購。

曾經的Uber中國,是全球市值最高的獨角獸公司,把網約車的模式帶到了中國,卻因規劃不清、持續燒錢,Uber中國被合并。

他們和7-11一樣,都靠著優秀的模式打開市場,獨占鰲頭,又因僵化的思維慘淡收場。

不與時俱進的后果就是:

教會了徒弟,餓死了師父。

資料借鑒:

商業街探案:《7-11兵敗中國?》

財經三分鐘:《7-11竟然不行了?!》

名廚之家:《便利店之王跌下神壇,7-11為何在中國混不下去了?》

©THE END

刀哥重磅推薦

點擊圖片直接閱讀

點擊圖片直接閱讀

猜你喜歡

市值少了1000億,“最賺錢的超市”大潤發

“最賺錢的超市”大潤發,也抵不過時代的腳步。在2023財年上半年,它首次出現了中期虧損。這家擁有近600家賣場的巨頭,目前市值僅為171億港元。接下來,大潤發“大象轉身”,它的會員店也提上了日程。去年新增門店上千家,錢大媽一家占了三成,超市百強銷售下滑2.6%

中國連鎖經營協會發布了“2021年中國超市Top100”,去年超市100強企業共實現銷售規模9076億元,同比下滑2.6%。其中,有62家企業銷售額出現負增長,負增長的企業數比上年增加近一倍。大潤發被罰5萬,售賣20元虛假生產日期牛肚,曾因隔夜肉被罰137萬

6月2日消息,信息顯示,近日,因售賣標注虛假生產日期產品的違法行為,哈爾濱道外大潤發商業有限公司被哈爾濱市市場監督管理局罰款5萬元。

投中網

投中網

野馬財經

野馬財經

市界觀察

市界觀察

《財經天下》周刊

《財經天下》周刊