風暴中的騙保醫院,又是“莆田系”?

一些人醫保賬戶里的“看病錢”“救命錢”竟然被醫院用假CT片掏空。

“無中生有”影像檢查以騙取醫保基金,無錫虹橋醫院騙保事件已經激起公憤。9月24日,其兄弟醫院昆山虹橋醫院也有調查專班進駐,且重點就是調查有無影像造假騙保。兩家醫院背后是同一實控人王為民和同一第一大股東美迪亞集團。

美迪亞集團的創始人是“莆田系”陳氏家族的陳國興,但陳國興從2020年底就已經全面退出了美迪亞集團。如今,美迪亞集團從股東層面看是擺脫了“莆田系”,但其實“新掌門”王為民同“莆田系”四大家族中的三家均有過瓜葛。

根據無錫市醫保局公告,作為無錫虹橋醫院法定代表人,王為民已被公安機關依法采取刑事強制措施。至此,其執掌美迪亞集團不足4年。

毀數據、改系統、刪記錄

無錫虹橋醫院現已停業

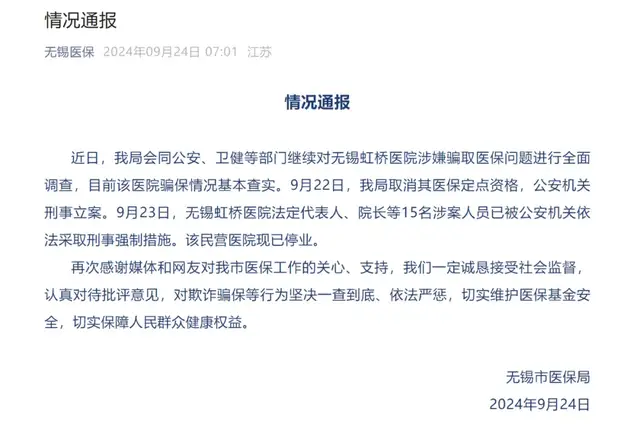

“無錫虹橋醫院騙保情況基本查實。”9月24日,無錫市醫保局發布公告稱。

來源:無錫醫保局微信公眾號

無錫虹橋醫院以及15名涉案人員都已經被采取相應措施。9月22日,無錫虹橋醫院的醫保定點資格已經被無錫市醫保局取消,該醫院也被公安機關刑事立案;9月23日,醫院法定代表人、院長等15名涉案人員已被公安機關依法采取刑事強制措施。

無錫市醫保局表示,會同公安、衛健等部門繼續對無錫虹橋醫院涉嫌騙取醫保問題進行全面調查。

無錫虹橋醫院是一家二級甲等綜合醫院,也是醫保定點單位,受騙保事件影響,該醫院已進入“停擺”狀態。據“第一財經”9月24日獲悉,無錫虹橋醫院已停業,住院患者已被陸續轉移至其他醫院,目前該院暫不支持醫保支付。

不僅騙取醫保,無錫虹橋醫院還通過刪除、屏蔽信息,來對抗國家醫保局檢查。

據“央視新聞”報道,近日,無錫虹橋醫院放射影像科醫生朱成剛實名向媒體舉報,從2023年開始,一些患者并沒有在他們科室做過影像調查,但他們的病歷中卻有“根據影像做出的診斷”。

朱成剛懷疑無錫虹橋醫院涉嫌偽造病歷,騙取醫療保險。隨后,國家醫保局隨即對該醫院開展飛行檢查,即不打招呼、直奔現場開展檢查的方式,而且飛行檢查組還分為多個小組進駐該醫院。

來源:罐頭圖庫

但即便如此,進駐后,檢查組發現影像學檢查記錄被刪除或屏蔽。檢查組用“笨辦法”調取部分影像學檢查記錄,發現影像學檢查記錄中的檢查時間與設備所產生的序列號無法對應。但夠佐證患者是否真正進行了影像學檢查的人工登記記錄本,卻被院方告知不見了。

不過,據“央視新聞”報道,經過多方努力,飛行檢查組還是獲取了部分被銷毀的記錄信息和資料,核查工作仍在進行中。

而據“澎湃新聞”報道,2023年無錫虹橋醫院使用醫保基金結算1.3億元。

對此,中國非公立醫療機構協會發布聲明稱,無錫虹橋醫院騙保的惡劣行徑,嚴重敗壞了非公立醫療行業聲譽,協會要求全體會員單位,對此行為予以嚴厲聲討和共同遣責,對于類似事件和線索,應及時向協會等有關部門舉報。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示,即使涉及的騙保金額不一定很大,但這種行為嚴重損害了醫保基金的安全,侵害了公眾利益,破壞了醫療行業的誠信體系,對社會造成了嚴重的不良影響。

4家兄弟醫院也曾被罰

在“美迪亞系”醫院中,無錫虹橋醫院還并非個例,其4家兄弟醫院也曾被罰。

據天眼查顯示,無錫虹橋醫院的實控人是王為民,直接、間接共持股42%;第一大股東美迪亞集團,直接持股40%;王為民也是美迪亞集團的實控人,直接持股80%。

來源:天眼查

無錫虹橋醫院騙保事件引起了監管對其兄弟醫院——昆山虹橋醫院的關注。昆山虹橋醫院的實控人也是王為民,直接、間接共持股41.2%;第一大股東同樣是美迪亞集團,直接持股39%。

據“人民網江蘇”報道,9月22日,由江蘇省醫保局牽頭的調查專班已進駐昆山虹橋醫院,重點調查該院有無類似無錫虹橋醫院影像造假騙保的問題。調查專班工作人員已經在調取、檢查醫院檔案記錄、影像記錄,核對目錄、CT號、登記號等信息。

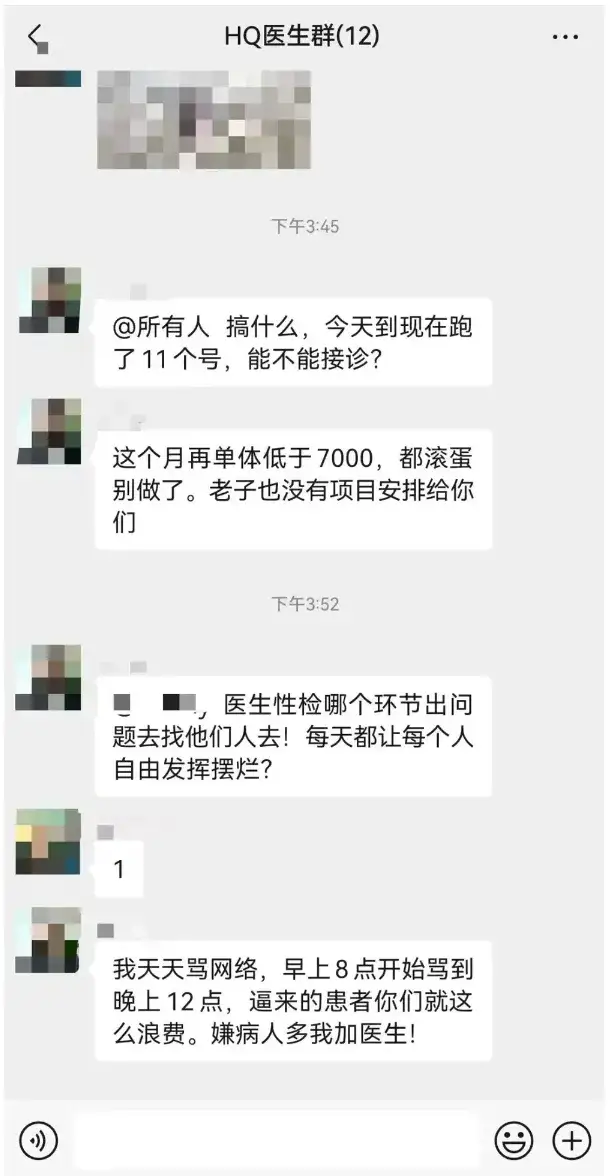

在外界看來,昆山虹橋醫院被調查也并不意外。最近,昆山虹橋醫院被曝“要求患者消費到7000元”。8月,有網民發布的一張“HQ醫生群”的群聊截圖顯示,一位名為陳某某的人員發消息,“這個月再單體低于7000,都別做了。”

來源:“央廣網”報道

因此事,昆山虹橋醫院很快被立案調查。調查結果顯示,該醫院存在涉嫌未遵守相關診療規范、未按規定填寫病歷資料、抗菌藥物使用不規范等違法違規行為。9月的行政處罰顯示,該院被罰11.35萬元。

除了無錫虹橋醫院、昆山虹橋醫院,美迪亞集團還投資了另外6家醫院——深圳港龍醫院,持股47.01%;杭州天目山醫院有限公司,持股45.5%;溫州建國醫院有限公司,持股40.95%;上海健橋醫院有限公司,持股40.95%;上海閔行虹橋醫院有限公司,持股40.95%;深圳建國泌尿外科醫院,持股0.01%。

6家醫院中,除了深圳建國泌尿外科醫院,其他5家醫院的實控人也都是王為民。其中,有兩家醫院曾涉及醫保基金使用遭行政處罰。

上海健橋醫院于2023年12月,因存在違反診療規范過度檢查,重復收費等造成醫療保障基金損失的行為 ,被罰6315元;2023年6月,因違反《醫療保障基金使用監督管理條例》相關規定,被罰1500元;2022年11月,因重復收費、超標準收費、超醫保支付限定,被罰3200元。

來源:天眼查

溫州建國醫院于2022年2月被罰沒95.6萬元,原因是在2021年5月1日至2021年6月30日期間,醫護人員因理解偏差及疏忽,實施了重復收費、分解項目收費、超標準收費、將不屬于醫療保障基金支付范圍的醫藥費用納入醫療保障基金結算等行為,造成醫保金額損失47萬元。

此外,1月,深圳港龍醫院也因產科護士未落實查對制度,以致孕產婦冒領嬰兒出生證明被罰。

新掌門和“莆田系”三大家族有瓜葛

美迪亞集團的創始人是“莆田系”陳氏家族的陳國興。2002年,陳國興在上海注冊了第一家醫院——上海閔行虹橋醫院,正式進軍醫院,隨后又成立了上海健橋醫院、無錫虹橋醫院。2003年,陳國興創立美迪亞醫集團。以美迪亞為基礎,建立起了“美迪亞系”醫院。

2009年,陳國興又進入了利潤更高的醫美行業,創立了藝星醫美,目前成為了陳國興的核心產業。2018年,藝星醫美向港交所遞交上市申請。據《招股書》顯示,2017年藝星醫美營收就達到了10.37億元,凈利潤1.14億元。不過,藝星醫美上市失敗。

值得一提的是,美迪亞集團成立第二年,2004年,美迪亞集團與多家公司共同出資設立美迪西(688202.SH)。2019年,美迪西在A股上市。目前,陳國興個人為美迪西第6大股東,持股3.62%。

來源:罐頭圖庫

陳國興的重心早已轉移到醫美行業以及沖擊資本市場,而且近年來民營醫院的生存挑戰越來越大。據全國企業破產重整案件信息網顯示,僅2024年第一季度就有數十家民營醫院宣告破產清算,其中不乏規模較大、定位高端的醫院。

新智派新質生產力會客廳創始發起人袁帥表示,近年民營醫院的破產倒閉現象,在一定程度上反映了供給過剩和劣質供給出清的問題。刺激此次出清的關鍵在于醫療市場的競爭加劇、政策監管的加強以及患者就醫選擇的變化。在市場競爭中,那些管理不規范、服務質量差、缺乏核心競爭力的民營醫院難以生存。

陳國興的兄弟陳國雄于2017年退出美迪亞集團,退出時將32%股份轉于陳國興,陳國興持股80%。2020年12月,陳國興又將80%持股轉給王為民,美迪亞集團就此易主。

至此,美迪亞集團從自身股東層面已經擺脫了“莆田系”。但“莆田系”四大家族“陳、詹、林、黃”中,“新掌門”王為民同三家均有瓜葛。

掌管“陳氏家族”的美迪亞集團之前,王為民已經與之產生多年交集。據天眼查顯示,王為民2009首次持股無錫虹橋醫院;2015年首次持股深圳港龍醫院。此外,王為民2005年首次擔任無錫虹橋醫院的執行董事;2005年首次擔任杭州天目山醫院的監事;2015年首次擔任深圳港龍醫院的董事,2018年退出。

王為民曾在2017年至2023年,出任薇琳醫療的高管。2016年,“詹氏家族”成員詹宗陽出任薇琳醫美法人,薇琳醫美旋即在醫療美容賽道迅速發力,當年11月,百度搜索“醫美分期”,排在首位的已經是北京薇琳醫療美容醫院。

王為民曾擔任高管的無錫和美婦產醫院,其隸屬于“林氏家族”林玉明創立的和美醫療。和美醫療一度是中國最大的私立婦兒科專科醫院集團,但已于2023年暴雷。

急速擴張后,因資金鏈斷裂,和美醫療旗下醫院相繼關停、注銷。2023年,北京百子灣和美婦兒醫院突然關停,住院患者被迫轉院事件引發了外界對和美醫療的關注。當前林玉明已被列為失信被執行人。

來源:天眼查

美迪亞集團和“莆田系”的關聯或不止于此。

“第一財經”曾報道,有知情人士表示,根源于宗族鄉土關系的莆系內部的管理關系往往非常復雜,在同一塊“**醫院”的招牌下,可能屬于父子、叔伯、表兄弟、甚至更遠“更繞”的親戚。

在美迪亞集團旗下醫院的股東里也有不少林姓、詹姓人士。例如,無錫虹橋醫院第二大股東背后的林明雄、林明杰;第三大股東背后的詹建光。

事實上,2016年的“魏則西事件”之后,“莆田系”有了更強的危機意識,開始加速謀求轉型、上市。

像前文提到的陳氏家族,就于2019年推動主營生物醫藥臨床前綜合研發服務CRO的美迪西登陸科創板。近5年,美迪西也在陸續投資多家醫藥科技、生物醫藥公司。

而這期間或許有的局部成員集團可以稱為轉型成功。但對于一度占據民營醫院總數80%的“莆田系”來說,在其長期“野蠻式”地發展歷程中,那些初期的發展思維與行徑通過“人傳人”的方式在行業中蔓延,“莆田系”徹底扭轉形象又談何容易。

“只要還有一家沒有脫離開最初的(推廣)模式,我們身上的標簽就永遠都不可能拿下來。”“魏則西事件”后,一位不愿具名的莆田系民營醫院負責人曾向“第一財經”表示。

不過,當前雖然行業正在出清劣質供給,但對于守法經營、優質的民營醫院,國家政策則支持鼓勵。早在《全國醫療衛生服務體系規劃綱要(2021-2025年)》中,國家就提到“鼓勵社會資本辦醫”。在行業人士看來,借助科技創新加速其質效升級,形成更加“差異化、專科化”服務,則是民營醫院應對新階段發展挑戰的關鍵。

野馬財經

野馬財經