全球10億輛小型乘用車全部電動化要多久?專家:可能需要100年

碳中和、碳達峰策略在推動能源轉型的過程中作用日益明顯,資本對新能源產業鏈的追捧更是如火如荼,光伏、鋰電、新能源汽車等細分賽道在資本市場此起彼伏,關于鋰電池與氫燃料電池的路線分歧也逐漸顯現。近日鹽湖股份重新上市漲幅驚人,主要就是受到“鹽湖提鋰”概念的支撐。

8月12日,由長江商學院和長江商學院企業家學者項目聯合主辦的第十二屆長江青投論壇以線上形式舉辦,主題就定為“碳中和共識下的能源轉型之路”。

長江商學院會計與金融學教授、副院長劉勁在最開始的演講中就提到,我們正處在能源變革的前夕,而未來30年真正增長最快的是以光伏和風能為代表的新能源。

對于光伏發電,愛康科技董事長鄒承慧認為,光伏發電是未來電力的主要基礎,埃森哲能源大魔方的數據顯示,到2040年,光伏發電會占全球發電量的52%。“人們往往會低估5年以后的技術進步,就像我自己10年前對光伏的看法一樣。我認為,未來5年光伏發電的成本至少下降30%。”鄒承慧說。

圍繞實現碳中和的兩種經濟路線——降低新能源的成本和增加碳排放的成本,中國能源研究會學術顧問,原常務副理事長周大地認為,在全世界向低碳轉型的過程當中,誰掌握技術、把資源最高效、最有系統組織能力地利用起來,誰就占領了更大的市場。

關于未來的投資方向,前中國石化董事長、前中國海油總經理傅成玉強調,碳中和共識下,金融投資要緊緊盯住技術。“一是能源結構調整中的新技術,包括清潔能源技術、儲能技術、節能降耗減污降碳技術以及碳捕集和利用技術;二是產業結構調整中的技術。如新能源汽車的相關技術,電池技術等;三是碳資產的開發,以及碳金融、碳交易等。” 他補充表示。

中國電動汽車百人會常務副秘書長劉小詩認為,從綠色碳的溢價來說,汽車轉型代價最低,更能配合碳排放減量,對各方而言更有動力。未來三到五年內,電動汽車的動力電池、電機、電控問題都會解決,同時也會向智能化、網聯化轉移,預計2025年L3級的自動駕駛技術基本上可實現。

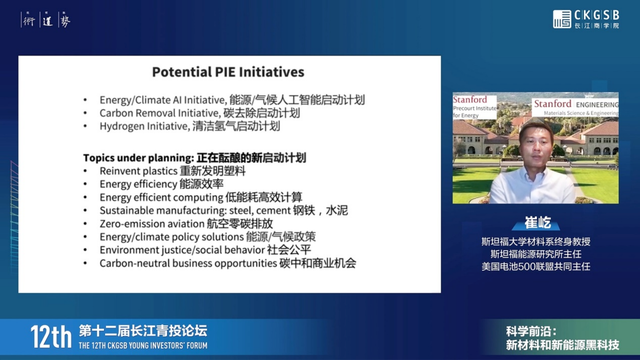

斯坦福大學材料系終身教授、斯坦福能源研究所主任、美國電池500聯盟共同主任崔屹則給出了一個更具體的數據預測,證明了電動汽車領域尤其電池行業的機會。他認為,如果將全球正在使用中的10億輛小型乘用車全部電動化,大約需要50T瓦時的電池,按照目前全世界鋰電池的產量,需要做100年才能消化掉。

“現在全世界在路上跑的載客的小車大概10億輛,如果全都電動化,特斯拉是70到100度電,但一般是平均50度電,所以需要50T瓦時的電池,所以這是多大的一個市場,”崔屹進一步表示,“我就拿比較便宜的來說,100美元一度電,這個是5萬億美元的市場,如果是一旦到了10億輛都是電動汽車,每年還要更換,新的車會出來,每年有1億輛車,每年的電池行業就有5000億美元。”

他認為,考慮到電池的巨大需求量,龍頭電池企業可能每往下10年會漲得巨大無比,可能是10倍、幾十倍、上百倍地漲。“電池汽車、載客車、小車是跑不掉的,就是鋰電池的天下,氫燃料電池基本上比例很少。當然除了這10億輛車之外,還有3億輛卡車、大巴載重很厲害的,現在是鋰電池的路徑還是氫燃料電池的路徑還沒有完全看清楚,所以還有PK的空間。”崔屹補充表示。

而聚焦全球新能源汽車市場,比亞迪董秘、投資處總經理,深圳比亞迪電動汽車投資董事長李黔樂觀估計,以后全世界前10名的汽車廠商,有9家將是中國公司。“當前全球汽車行業的大洗牌已經到來。中國有巨大的市場,有技術上的沉淀,有國家的大力支持,還有國潮興起的自信,中國面臨著前所未有的大機遇。”李黔認為。

對此,華為智能汽車解決方案BU首席架構師李曉駿認為,汽車行業這100多年來雖是一個大產業,但卻是個小生態。“每個車廠都希望自己把控端到端的技術,產品,這必然導致整個行業的平臺化不夠。”他認為,將來傳統車廠和科技公司,會慢慢地達成一種妥協或者平衡點,需要建立生態,做大蛋糕,但也還要堅守自己的長處。

猜你喜歡

鋰價暴漲下的鋰回收亂象,七成廢舊電池被無資質小作坊搶走

當電池級碳酸鋰價格從一噸4萬漲到55萬以上時,曾經被認為無利可圖的鋰回收行業一下變得火熱了。

獵云網

獵云網

博望財經

博望財經

市界觀察

市界觀察

投中網

投中網