51歲新帥劉宗治接棒興業基金,“固收獨大”難題成首要挑戰

2025年10月17日,興業基金悄然完成了一次高層權力交接。劉宗治正式出任董事長,接替因年齡原因離任的葉文煌。這標志著興業基金在不到三年時間內兩次更換董事長,引發市場廣泛關注。

葉文煌在興業基金董事長崗位上僅工作兩年半時間,此次離任屬于到齡退休。而新任董事長劉宗治同樣來自興業銀行體系,是一位在興業銀行成長起來的金融專才。

興業基金作為興業銀行控股的全國性基金管理公司,自2013年成立以來一直帶著鮮明的“銀行系”基因。

01

高層人事更迭的深層邏輯與影響

興業基金此次人事變動并非孤立事件,而是近年來公司管理層頻繁調整的延續。這一系列變動背后,反映了銀行系公募在行業發展新階段面臨的共同挑戰與轉型需求。

從時間線來看,興業基金的高層更替呈現出明顯的集中化特征。2023年4月,葉文煌接替到齡退休的官恒秋出任董事長;隨后在2023年9月,總經理胡斌離任,由國泰基金原副總經理李輝接棒。這意味著在短短幾年內,興業基金的董事長、總經理兩大核心職位均完成了更替。

這種高頻度的人事變動,在公募基金行業并不多見,尤其對于一家管理規模超過4500億元的銀行系公募而言,管理層的穩定性對業務連續性和戰略執行力至關重要。

新任董事長劉宗治的職業生涯完全在興業銀行體系內成長,這種背景既帶來優勢也伴隨著挑戰。現年51歲的劉宗治歷任興業銀行總行投資銀行部總經理助理、企業金融總部投資銀行部副總經理、風險總監等多個關鍵崗位。這種跨部門的工作經歷使他全面掌握了投行業務、金融市場運作和風險管理等核心領域,但缺乏公募基金機構的直接管理經驗,可能需要一定的適應期。

從行業視角看,銀行系公募的董事長人選往往來自控股銀行內部,這是一種普遍現象。這種安排有利于保持集團公司戰略的一致性,確保子公司與母行在業務發展上形成協同效應。離任的葉文煌同樣具有深厚的興業銀行背景,曾擔任興業銀行深圳分行副行長、成都分行副行長、總行資產托管部副總經理、總經理等職務。這種“母行高管兼任或調任”的模式,在保證集團管控力的同時,也可能帶來對公募業務特殊性理解不足的風險。

值得注意的是,興業基金在高層變動的同時,也在積極引入具有多元化背景的專業人才。2025年9月,有著豐富權益投資經歷的蒲延杰出任總經理助理,這一任命被視為公司加強權益投資能力的重要信號。蒲延杰曾任興銀理財首席權益投資官、權益投資部總經理,他的加入可能為公司在權益投資領域的突破帶來新的可能性。

管理層頻繁變動對興業基金的長期發展戰略執行可能產生一定影響。特別是在當前公募基金行業面臨費率改革、競爭加劇的背景下,管理團隊的穩定性對公司應對市場變化至關重要。

劉宗治上任后,如何保持戰略定力,在鞏固傳統優勢的同時推動業務創新,將是其面臨的首要課題。

02

產品結構失衡的現狀、成因與影響

興業基金作為銀行系公募的典型代表,其產品結構呈現出顯著的“固收獨大”特征。這種結構性失衡不僅制約了其長期發展空間,也使其在行業變革中面臨更大的轉型壓力。

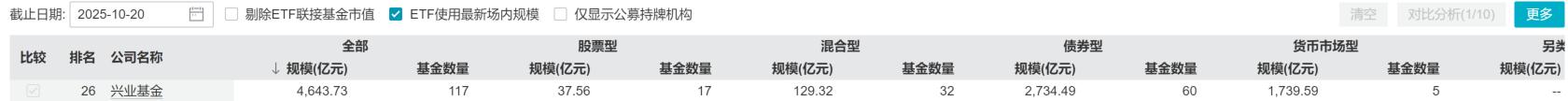

從規模構成來看,興業基金的產品結構失衡現象極為突出。據Wind數據顯示,截至2025年10月20日,興業基金管理規模超4600億元,其中權益類產品(股票型+混合型)規模占比不足4%,而債券型、貨幣市場基金占絕對主導地位。具體而言,債券型基金規模達2734.49億元,貨幣型基金規模為1739.59億元。相比之下,權益類產品規模普遍偏小,混合型基金規模129.32億元,股票型基金規模僅37.56億元。這種“強固收、弱權益”的格局,在銀行系公募中具有代表性,但也暴露出興業基金業務結構單一的風險。

這種結構性失衡的形成有其深層次原因。首先,銀行系公募天然享有母行的渠道和客戶資源優勢,特別是在固收類產品方面,與母行的協同效應更為明顯。興業基金的機構客戶占比較高,這類客戶通常風險偏好較低,對固定收益產品有較強需求。其次,在投研體系建設上存在路徑依賴,固收投研能力較強而權益投研能力相對薄弱。這種能力結構的不均衡,使得興業基金在拓展權益產品時面臨專業人才儲備不足的制約。

為改變這一局面,興業基金已經開始調整產品布局策略。據《和訊網》報道,興業基金表示,“在具備傳統優勢的固收領域順勢而為,兼顧固本培基和創新優化”,“在權益領域謀定后動,豐富不同策略產品的研發及創設,構建清晰完善的主被動權益產品體系”。這種雙向發力思路值得肯定,但實際效果還有待市場檢驗。

總體而言,興業基金產品結構失衡問題是多方面因素共同作用的結果,既體現了銀行系公募的共性特征,也反映出其在戰略選擇和能力建設上的特殊性。改變這一局面需要公司在投研體系建設、人才引進和產品創新等方面持續發力,這是一個系統性工程,難以一蹴而就。

03

業績增長瓶頸的挑戰與破局之道

興業基金在規模穩步增長的同時,業績表現卻未能實現同步突破,呈現出明顯的“瓶頸期”特征。這一現象背后,反映了其在盈利能力、業務模式和戰略定位等方面面臨的深層次挑戰。

從經營數據看,興業基金的業績增長動力顯露出疲態。雖然管理規模保持增長,但凈利潤遲遲未能突破2021年的高點。具體而言,2022年至2024年,興業基金營業收入依次為11.25億元、11.68億元、12.37億元,凈利潤依次為3.83億元、4.01億元、4.26億元,增長幅度較為有限。2025年上半年實現營業收入6.95億元,凈利潤2.4億元,較上年同期分別上漲29.91%、43.71%,雖然增速明顯提升,但凈利潤規模仍不及2021年同期的4.91億元。這種“規模增、利潤不增”的現象,在一定程度上反映了行業競爭加劇背景下管理費率的下降壓力。

業績增長放緩的背后是多重因素的共同作用。首先,過度依賴固收業務的模式在費率改革中受到較大沖擊。隨著公募基金行業費率改革深入推進,管理費率普遍下調,這對以固收產品為主的興業基金影響尤為顯著。固收類產品本身管理費率較低,在費率下調通道中受到的邊際影響更大。其次,在高附加值的權益類產品領域缺乏足夠競爭力,難以通過產品結構優化來抵消費率下降的影響。第三,在成本管控方面可能也存在提升空間,如何在保持投研投入的同時提高運營效率,是管理層需要面對的重要課題。

值得關注的是,興業基金在業績突破方面也面臨一些獨特的挑戰。作為銀行系公募,在享受母行支持的同時,也需要在集團整體戰略中找準定位。如何平衡短期業績壓力與長期能力建設,如何在與母行的協同中保持業務創新的獨立性,這些都是新任董事長需要思考的戰略性問題。

展望未來

劉宗治執掌興業基金后,最緊迫的任務是在鞏固固收傳統優勢的同時,找到破解“權益短板”的鑰匙。行業費率改革持續推進,市場環境瞬息萬變,留給新董事長證明自己的時間不會太多。

劉宗治的到任,開啟了一家銀行系公募在變革時代的突圍之路。他的成敗不僅關系到興業基金自身的未來發展,也將為整個銀行系公募群體的轉型提供重要參照。

猜你喜歡

任職回報達290%,平安基金黃維押中AI算力+高端制造

平安基金旗下經理黃維的產品業績優異,其中平安睿享文娛混合A/C,任職回報高達290.91%、263.97%。

財富獨角獸

財富獨角獸

博望財經

博望財經