調整中的華為云,何去何從?

進入2021年,華為云在組織人事方面一直處于調整變化中。2021年1月27日新年伊始,華為任命消費者業務主將余承東為云與計算BG(Cloud & AI)總裁、兼任該BG(軍團)行政管理團隊主任。

時隔不到3個月,4月2日華為組織架構變更,撤銷了四大事業部之一的Cloud & AI BG,將之一分為二。該BG原有Cloud BU、計算產品線(服務器等)、存儲與機器視覺產品線三大項,后兩項業務與硬件有關,被劃歸到網絡產品與解決方案部門,并更名為ICT產品解決方案。Cloud BU不變,直接向ICT基礎設施業務管理委員會匯報,原消費者云業務負責人張平安為Cloud BU總裁。4月9日華為又進行了云業務的人事調整,任命徐直軍為華為云董事長,余承東為CEO,同時新增兩個副主任,彭中陽和陶景文,分別負責企業業務和流程IT。

華為輪值董事長徐直軍在4月12日全球分析師大會上提到,最近對云與計算BG的組織和干部進行的調整,是因為我們認為云的核心是軟件,希望以此強化軟件方面的組織,使得它和硬件解耦。他說,華為云不同于其他業務,一直是一個端到端獨立運作的BU(業務單元)。我們成立華為云之初,是希望把服務器、存儲跟華為云協同運作,但是協同的時候發現有一些問題,反而消耗了云團隊的精力。我們強化華為云BU的定位,強化在軟件投資的舉措,希望云BU更加獨立,結合產業規律,放開手進行發展,提升軟件服務在整個華為業務的收入占比。

徐直軍還直言,華為對從美國實體清單摘出來不報任何幻想,華為將長期在實體清單里工作、生活。業內專家認為,基于美國制裁長期存在的判斷,華為做出了發力云業務、向軟件產業傾斜的應對。

華為云的組織、人事變動,不僅說明了華為對云業務的重視,也體現了華為因受制裁而被迫對其進行戰略調整。

嚴酷的美國制裁

面對美國最嚴禁令,2020年華為挨過了實實在在的凜冬。2020年5月15日,美國商務部進一步修改了對華為出口管制的規定,限制華為使用美國技術和軟件在海外設計和制造半導體。8月17日,美國政府在實體清單上新增加了38家華為子公司,擴充后共有152家華為關聯公司受限。美國不斷升級的禁令徹底斷絕了華為從商業渠道獲得芯片的可能性。9月15日之后,華為全面“斷芯”。

對于華為這家以硬件為主的科技企業,沒有芯片就沒有產品,美國為什么要如此毀滅性打擊華為呢?華為旗下的海思半導體,經過多年的投入與發展,已成為亞洲最大的集成電路IC設計公司。根據IC Insights報告,2020年一季度海思首次躋身全球前十大半導體公司。除手機處理器麒麟系列外,華為AI芯片昇騰系列、服務器處理器鯤鵬系列、基站芯片天罡系列、基帶芯片巴龍系列、網絡芯片凌霄系列等均發展迅猛并得到市場廣泛認可。華為在芯片上的設計能力已直逼世界先進水平。

可是美國又怎么能完全切斷華為的芯片供應呢?芯片從無到有,會經歷設計、制造、封裝、測試等環節,在技術水平高的前兩個環節,中國均受制于美國。在設計方面,雖然華為海思能夠完成高端芯片的自主設計,但設計過程所需的電子設計自動化EDA軟件,卻是被美國三家巨頭公司Cadence、Synopsys和Mentor Graphics所壟斷。在制造方面,華為海思設計的高端5納米芯片只有荷蘭ASML公司的光刻機可以滿足要求,而這家公司有著深厚的美國資本與技術背景。其他可用的光刻機企業也都受美國禁令的鉗制。除此之外,芯片制造的基礎材料也來自于美國AMAT、LAM公司。

華為消費者業務負責人余承東表示,華為在芯片設計領域開拓了十幾年,從嚴重落后、到有點落后、到趕上來、再到領先,研發投入巨大,過程也很艱難。但是在芯片制造這樣的重資產領域,華為并沒有參與,9月15日后,旗艦芯片無法生產了,這是我們非常大的損失。這無疑是華為的至暗時刻。在消費者業務上,2020年11月被迫剝離榮耀,四季度的智能手機出貨量大幅下滑了42.4%。在運營商業務上,5G全球部署嚴重受阻。

業內人士分析,11月美國大選后,對華為的禁令可能會有所松動,畢竟華為龐大的體量一旦停擺,對美國半導體行業將形成打擊。美國半導體行業協會(SIA)和國際半導體產業協會(SEMI)相繼發布聲明希望禁令延期執行,并強調禁令對美國半導體產業的損害,對半導體供應鏈的破壞。然而,美國制裁并沒有因為拜登當選而出現轉機,華為將面對一場持久戰。徐直軍稱,華為芯片庫存滿足2B客戶需求沒問題,但也不能很長時間,因此華為需要聚焦區域市場,聚焦客戶,爭取活得更長一點。

不可避免的,華為云也受到了強烈的沖擊。華為云2017年成立,經過長時間的摸索與發展,結合自身的優勢特點,在2019年提出了軟硬件協同,以鯤鵬和昇騰為基礎,打造“一云兩翼雙引擎”的計算產業布局。業內認為,在云基礎設施市場相對成熟的現階段,華為云最有可能通過專用芯片實現差異化。

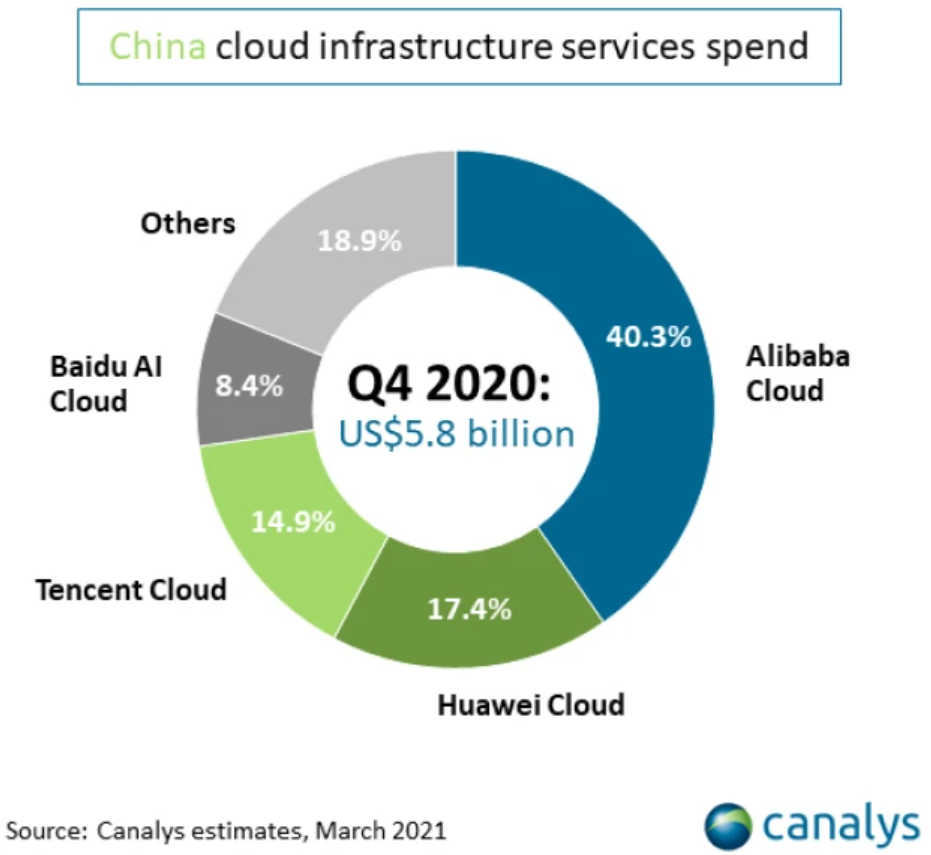

實際上,華為云一直保持著快速增長。華為年報稱,2020年華為云營收增長高達168%,是全球增速最快的云。研究機構Canalys報告顯示,在中國公有云市場上,華為云份額進一步提升,2020年位居第二,僅次于阿里云。

在史上最嚴厲美國禁令或將長期存在的壓力下,華為只能被迫調整云業務,增派精兵強將,視云業務為突破點,果斷發展軟件服務。

激烈的市場競爭

華為云近期的頻繁調整,還與云市場規模、競爭環境、客戶需求有關。

據咨詢機構IDC報告,新冠疫情加速了全球以云為中心的IT轉換,預計到2024年,全球整體云計算產業規模將達1萬億美元。國務院發展研究中心發布的《中國云計算產業發展與應用白皮書》顯示,2023年中國云計算產業規模將超過3000億元,其中政府與企業的上云率將超過60%,全棧自主可控計算平臺將成為政府和大型企業的主流IT基礎設施。

促使中國云計算加速發展的因素,包括國家戰略。受疫情影響,2020年國家提出了新基建。今年3月出爐的“十四五”規劃和綱要將“加快數字發展、建設數字中國”作為獨立篇章,描繪了未來五年數字中國建設的新藍圖,云計算位列七大數字經濟重點產業之首。

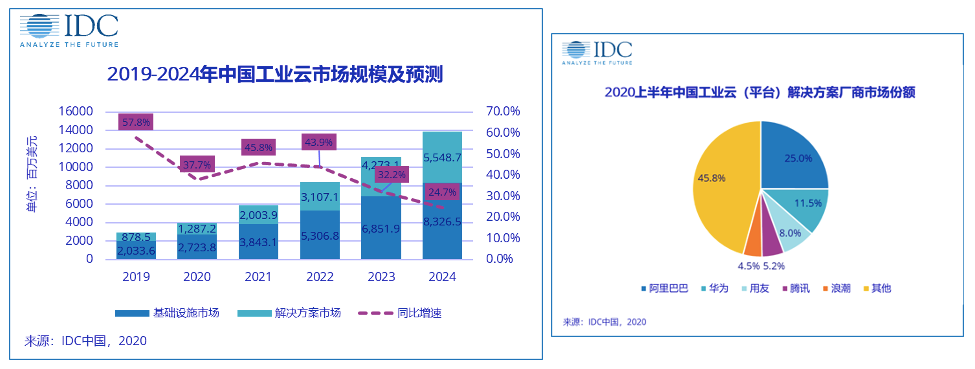

疫情之下,新基建拉動了工業領域云計算快速發展。IDC最新發布的《中國工業云市場跟蹤》報告顯示,2020年上半年中國工業云市場整體規模達16億美元,同比增長31.8%,其中公有云基礎設施成為拉動市場增長的重要動力,增速接近50%,線上協作、交互模式的全面滲透成為拉動增長的核心動力。

在工業云基礎設施市場,華為云排名第二,不及阿里云,卻優于騰訊云。面對工業云市場的蓬勃發展,各大廠紛紛在不同方向上發力。阿里巴巴發布工業大腦3.0,聚合了阿里云完整的數據、AI、中間件等能力,具備從底層到PaaS能力的全面輸出能力。華為云繼續圍繞工業智能體、ROMA、大數據等核心產品或解決方案拓展市場,并在鋼鐵、石油、電力等多個行業取得重要進展。浪潮發布云洲工業互聯網平臺2.0,加之云洲質量碼平臺、云洲云ERP解決方案,差異化滿足工業智能化發展的需求。

除了技術、業務上的競爭,競爭對手的資金投入也持續加碼。2020年阿里云宣布未來3年內投入2000億攻堅核心技術,騰訊則計劃未來5年投入5000億元布局新基建。相比之下,身處制裁中的華為則顯得捉襟見肘。華為2020年年報顯示,當期的經營活動凈現金流只有352億,比2019年的914億減少61%。由于緊急的大規模儲備,僅今年一季度,華為已兩度發行中期票據,合計融資80億元。任正非此前也強調,華為云不可能簡單采取阿里、亞馬遜等一樣的道路,我們沒有那么多錢,它們有用不完的美國股市的錢。我們如何發展,要找出一條路來,而不是簡單模仿。

隨著數字化轉型已成為企業普遍共識,后疫情時代,客戶需求正逐步向著廣度、深度延伸。未來企業客戶將不再僅僅滿足于使用基礎設施層服務(IaaS)完成資源云化,還期望通過應用軟件層服務(SaaS)實現企業管理和業務系統的全面云化。基于云原生技術進一步成熟和落地,客戶可將應用快速構建和部署到與硬件解耦的平臺上,使資源可調度粒度越來越細、管理越來越方便、效能越來越高。

面對行業規模的快速增長,市場競爭的日益激烈,客戶需求的不斷升級,各云大廠近期動作頻頻。今年剛剛宣布盈利的阿里云傳出正在考慮獨立運營,并表示內部或將迎來一輪架構調整。騰訊在印度尼西亞首都雅加達的首個數據中心已經正式投入使用。全球云計算的頭部玩家亞馬遜云AWS宣布了在中國的發展戰略,并計劃加大投入。隨著云計算市場進入新的發展階段,快速發展壯大自身業務、加快推進云業務獨立運營、拓寬融資渠道或將是可行的方向。

華為云直面沖擊

回顧2020年,在受到國內外各種環境變化的沖擊時,華為云宣稱,優勢擋不住趨勢,技術創新才是主旋律,表現出了從容面對、堅定發展的積極態度。實際上,因突發疫情大大激發了各行各業對數字化轉型的需求,華為最艱難的2020年,卻是華為云發展的大好時機。

2020年5月,華為云宣布Stack系列新品正式上線。Stack是位于客戶本地數據中心的云基礎設施,為政企客戶提供在云上和本地部署體驗一致的云服務。華為云Stack的此次升級,在協同、統一、系列化、安全四大方面打造了差異化優勢。同時,華為云還發布了Markeplace混合云伙伴計劃。這一舉措可以為政企客戶提供更好的混合云部署方案,兼顧公有云的快速創新能力和私有云的可管可控,匹配政企組織架構和業務流程,助力客戶的智能升級。

在2020年7月的TechWave技術峰會上,華為云重磅發布了七個新產品,并基于新品推介了“1+3+4”的技術架構,即一個基于擎天架構的云基礎設施底座,三個賦能行業數字化轉型的技術服務(應用使能ROMA、數據使能DAYU、AI使能ModelArts),四個面向行業場景化的聯接點(聯接應用的ROMA、聯接開發者的DevCloud、聯接萬物的IoT、聯接組織的華為云會議等)。時任華為云業務總裁鄭葉來稱,華為云通過技術創新,踐行技術普惠,打造智能世界的黑土地,使能千行百業消除數字的鴻溝,讓每個人感受到技術的溫度。

華為云不僅不斷開發新產品,還在業內首次提出了云原生2.0概念,即將企業業務從線下搬遷、運行在云上的“ON Cloud”模式向業務生于云、長于云的“IN Cloud”轉變。華為云CTO張宇昕強調,新云原生企業既需要把生于云的AI、大數據、邊緣計算、視頻等新生能力用于企業,也需要繼承和發展既有能力,并與新生能力立而不破、有機協同。云原生2.0,讓每一個企業都能成為新云原生企業。

華為云發布了“云原生2.0全景圖”(如下圖所示),并明確表示將打造以容器為核心的統一計算、以應用為中心的基礎設施,實現資源高效、應用敏捷、業務智能、安全可信,為新云原生企業的智能升級賦能。所有這些云服務和產品都兼顧了傳統IT與云原生的方式,滿足企業從傳統IT向云原生的過渡。張宇昕進一步說,華為云的云原生可以從“一縱一橫”視野來看,“一縱”指的是全棧的技術優化,即把云原生的技術拓展到全棧的軟硬件協同。“一橫”則是支持各種企業、各種新業態的發展需求,提供公有云、混合云、邊緣云的統一架構,實現端、邊、網、云一致相同的全場景、云原生的能力。

云原生2.0全景圖

2020年華為云舉辦了12場技術峰會和技術專題日,發布了20+黑科技新品,聯合政企客戶、科研機構及學術界嘉賓等共同分享了各種基于創新技術的行業實踐。

任正非在內部講話中指出,在打造云平臺、建設云生態過程中,需要考慮如何建立客戶喜歡的“黑土地”,如何讓伙伴生態生機勃勃,如何保證軟件能扎到根,避免被切斷的風險。他認為,將來所有應用都會長在云土地上,但現在還不是,如何建成“黑土地”是我們努力的任務,應一步一步來。

愿華為云在砥礪前行中保持“亂云飛渡仍從容”,畢竟“無限風光在險峰”。

猜你喜歡

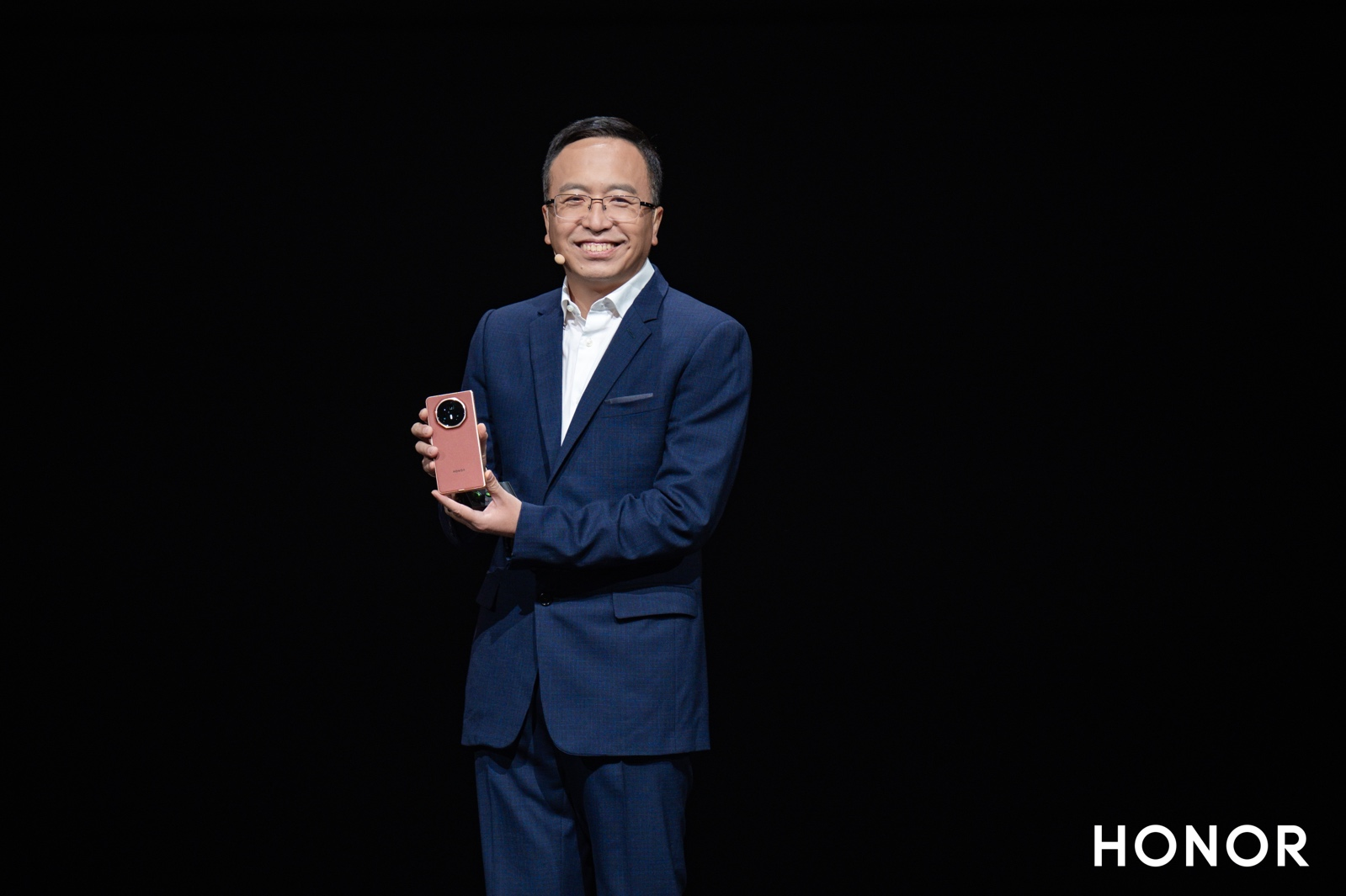

榮耀Magic V3正式發布,9.2mm再次刷新折疊屏輕薄紀錄

榮耀Magic旗艦新品發布會在深圳灣體育中心“春繭”體育館正式舉行。

博望財經

博望財經

財富獨角獸

財富獨角獸

投中網

投中網

獵云網

獵云網