星測未來要給衛星做智能化升級,乘星座建設東風

商業航天時代,星座建設正加速推進產業鏈條的商業化進程。

今年1月份,核心團隊出身于清華大學“天格計劃”的星測未來,將其第十三顆衛星載荷從酒泉衛星發射中心順利入軌。

這次發射對于成立于2020年的創業公司來說,也是一個新的發展節點。相較于創業最初時期,此時的星測未來,已經不再單純地為火箭升空而激動了。當下的重心,是要加速推動產品的批量化釋放。

星測未來業務圍繞在衛星的邊緣端數據采集的探測載荷以及做高性能處理的載荷研制。基于高性能星載異構計算和軟硬件協同優化能力,提供高性能天基算力平臺解決方案,賦能通訊、遙感和科學實驗等整個航天產業鏈及航空、地面場景的其他高端裝備領域。

創立至今,星測未來不僅被科研院所和商業衛星客戶關注,也受到了資本市場的青睞。截至目前,星測未來已完成Pre-A輪融資,投資者陣營中包括真格基金、啟迪之星、奇績創壇、同創偉業、水木清華校友基金、用友幸福投資等知名機構。據悉,星測未來的新一輪融資正在進行中。

來源:天眼查

星測未來聯合創始人兼COO曹德志稱,“星測未來的大目標就是把算力作為基礎要素融合進星座建設中去。”

清華創業團隊,要讓衛星智能化

星測未來的成立大概要追溯到2016年。彼時,清華啟動了基于立方星開展空間伽馬暴探測的計劃,后來逐步成長為清華大學知名的學生主導科技項目——“天格計劃”。

“天格計劃”,最初由來自工物、物理、航院、電子和機械等院系的同學組成,星測未來的幾個聯合創始人倉基榮、曹德志也直接或間接參與其中。

能夠做出創業的選擇,對他們來說是一種水到渠成的結果。2018年,天格計劃首顆衛星載荷升空。2019 年,創始團隊意識到商業航天“未來是五年、十年的一個長周期的、有上升空間的發展行業。”在馬斯克星鏈接連發射成功的“刺激”下,工物系的幾位師兄弟正式開啟創業歷程。

彼時,做衛星載荷的還是大學及工程院所的科研任務,衛星星座在外界看來還是一個長周期的任務,星測未來不可避免地遭受質疑。但隨著客戶的肯定,以及星鏈的發射,衛星邊緣計算載荷在商業化與工業化存在著非常高的可行性。

星測未來依托低成本的天地一體化元器件篩選體系和領先的在軌邊緣計算技術,打造了天基智腦,加速功能衛星向智能衛星轉變的技術變革,從芯片篩選、載荷研制、星上智能應用三維度推動衛星產業整體降本增效。

衛星的智能化升級在實際的業務場景中更能夠直觀感受。曹德志表示,若以遙感衛星當中圖片的處理能力來衡量智能化水平,可以分為以下三層:第一層是對原始數據的壓縮,在承受一定損失的條件下,將數據的價值進行濃縮,從而加速衛星的信息傳輸;第二層是信息的篩選,有些數據傳到地面上也沒有價值,如果能在衛星上進行提前篩選,更能夠提升信息的價值;第三層便是數據的應用,如果衛星能夠捕捉到的特定認知,數據在衛星上就已經完成處理,就能夠實現關鍵的信息或情報的智能化應用。

據了解,星測未來有三大核心產品:星測、星溪和海月。星測是以測量為目的的產品系列,采用科學載荷與衛星搭載的低成本模式,基于自研的ECU系列數采和控制單元、“籠屜式”可擴展架構設計和高通用的技術方案,靈活適配多樣太空實驗業務并提供全流程載荷解決方案,構建高可靠、低成本的太空實驗平臺。

來源:星測未來官網截圖

星溪,諧音與“信息”相同,定位為天基計算智能載荷,通過創新的超異構計算體系和軟硬件協同加速技術,讓衛星具備在軌高效數據處理的能力。

海月是天基計算仿真平臺產品,取自古詩“海上生明月”,聚焦星上智能處理場景,提供星上載荷控制、數據收發、軟件處理等星上處理全鏈路模擬的天基計算地面仿真平臺,幫助客戶低成本、短周期地進行發射前地面驗證以及科研教學。

但衛星智能升級也是一個過程,星測未來現階段產品已經在太空實驗、遙感觀測、地面仿真測試等場景落地,目前在軌的衛星載荷有13顆,預計2025年智能載荷在軌數量能突破300顆。在商業化進展上,星測未來已經實現營收破千萬。

衛星涌向太空,打開商業化前景

“衛星邊緣計算處在一個交叉領域。”曹德志稱,“一方面,要對航天的這個屬性要有本質的了解,不管把什么東西從地面上發射到太空,并讓它在太空能夠正常和順暢地運轉工作,它就需要克服包括高低溫真空實驗,包括震動實驗、抗浮噪加固等必要的經驗。”

當然,技術還只是最基礎的門檻,對于衛星邊緣計算,還存在更多地來自商業化維度的挑戰。據曹德志介紹,產業現階段的商業化的路徑是先以軍方用戶為主導,再逐步擴散到體制端,然后才是民用端。在交付過程中,還要考慮風險質保、后期運維等問題。

不過,商業航天賽道正在起飛,星測未來作為第三方衛星智能載荷研發商的表現機會,已經來了。

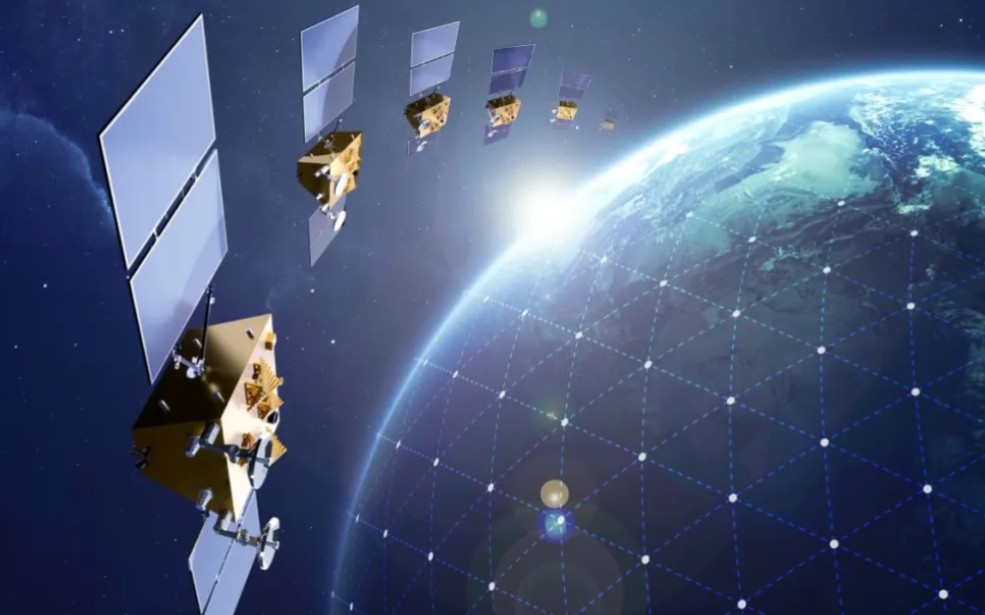

中國衛星星座建設正在提速。據相關報道稱,2021年成立的中國衛星網絡集團有限公司將打造一個由1.3萬顆衛星組成的網絡,上海垣信衛星也承擔了“G60星鏈”衛星互聯網項目,計劃將超1.2萬顆衛星送入軌道。

曹德志說,開始一次創業,天時、地利、人和要齊備。星測未來當前業務的開展的目標,一是面向高校科研用戶群體,做太空環境科學研究相關的探測設備,另一個,正是整個衛星星座建設浪潮中,面向衛星公司及下游應用客戶,基于高性能處理,提供衛星在邊緣端數據的價值挖掘。

在中國商業航天在基建期,衛星產業的商業化機會在于助力降本增效,產品定型后,需要依靠工業化和規模化來提高量產交付能力。在商業航天的運營期,就需要技術與場景的深度融合,才能在其中尋找更多商業化的機會。

衛星將要成群結隊地發往太空,衛星產業的商業化情景已經不遙遠了。下一階段還是要基于已經發射的和即將發射的產品,開展星上的處理和服務應用,能夠讓用戶感知到智能化的計算能真正地對客戶業務提供支撐。

獵云網

獵云網