平安銀行發射了金融業的首顆衛星“平安1號”

12月22日,平安銀行發射了金融業的首顆衛星“平安1號”,成為中國長征八號的第一批乘客。伴隨物聯網衛星星座建設逐漸完成,未來南北緯18°-54°的廣袤地區,都能用物聯網來管理資產。

在互聯網巨頭們癡迷于商業模式的創新和短期變現時,中國平安為什么能在數十年的長周期視野下埋首硬核科技創新?

故事要從馬明哲這個中國平安的掌舵人說起。2013年夏天,馬明哲有一次穿著無袖T恤,出現在平安內部互聯網業務高管的一個飯局上。大家都很吃驚,覺得馬明哲今天很酷。馬明哲說,“本來還想穿短褲,但夫人不讓。”

這個故事后來被無數次提起,來作證馬明哲對科技企業轉型的渴望。馬明哲認為,全球科技巨頭才是金融業的“終極殺手”,金融行業必須主動擁抱科技。“平安要成為改革的產物,而不是改革的對象”。

多年過去,平安的科技轉型已經獲得外界認可。12月初,《經濟學人》發表了一篇文章,認為“平安集團是一瞥未來金融的窗口”。2019年在上海召開的人工智能大會上,平安獲頒科技部普惠金融國家新一代人工智能開放平臺創建資質,成為唯一入選的金融機構。

回顧平安的科技轉型,平安能拿出哪些成果?在2020年這個疫情肆虐、金融業尋求新增長、新基建寫入政府工作報告的特殊節點,平安又能拿出哪些科技應用?

金融科技:做平臺型公司

平安的金融科技轉型可以分為四大階段:2000年初次探索電商平臺;2002-2013年開始用科技改良金融服務;2013-2016年正式探索“金融+科技”轉型;2016年提出“金融+生態”,開始構建生態圈,對外輸出技術。

在“金融+科技”階段,從平安誕生了11家科技公司,它們主要是服務平安自營客戶。類似“自己狗糧自己吃”,平安也有“牛刀效應”(殺雞練手)和“技術盈余”說法,即先用自己的產品去打磨技術平臺。

圖/視覺中國

這一階段的典型業務是普惠金融。2006年,平安作為深圳最大的金融機構,開始為市民提供貸款。

平安的最大創新是摒棄了“信用保證保險”模式,而是借助金融科技去發掘客戶需求、判斷對客戶的放貸細節。他們瞄準了一群經營類客戶:黑龍江佳木斯收木耳的種植戶、重慶牌坊壩村養殖基地的個體戶、內蒙古海拉爾編織傳統絲線的手工人......

截至2019年底,平安普惠累計為1200萬普惠金融人群提供借款服務。這一年,新增人群中有近四成來自三線及以下城市,約六成借款人從未拿到過銀行經營類貸款。而在企業端,民營企業占平安銀行投放貸款企業的70%以上,小企業同比增長142%。

這些成果,也被中國社科院國家金融與發展實驗室寫入《中國普惠金融創新報告》。

當技術打磨完畢,平安開始把科技平臺化,對生態圈輸出。這即是2016年開始的“金融+生態”階段。平安的科技從服務自營客戶,變成“平臺型+工具型”公司,成為平安集團的第二條增長曲線。

在全球疫情沖擊下的,2020年前三季度,平安集團整體營收9951.22億元,科技板塊營收650.28億元,同比增長8.3%,是平安內部最有韌性的板塊。

在這一階段,典型業務是金融壹賬通。這家公司成立于2015年12月,為中小金融機構提供FinTech(金融科技)解決方案,覆蓋從營銷獲客、風險管理到運營客服的全流程服務。盡管平安銀行的資產只占中國銀行業的3%,但金融壹賬通卻服務了三四千家各類金融機構,幫助他們進行科技轉型。

科技平臺化戰略,在金融壹賬通上體現得淋漓盡致:“如果技術只給自己使用,那么滿打滿算只能服務3%的市場。但這幾百家銀行的資產規模是極大的。這就是創新型的輕資產的杠桿效應。”平安集團聯席首席CEO陳心穎說。

在平安內部,養著一支11萬人的科研團隊,包括3000名科學家。平安開發出的技術會在子公司共享,同時子公司又有自己的應用科技。比如同一個“微表情”識別技術,平安普惠可能拿來識別騙貸,平安銀行可能拿來調查客戶滿意度,或者預測是否對某一產品感興趣。

這些產品因為受眾廣泛,成本經過充分分攤。“使用平安的產品,在價格上必然比一家金融機構自建體系低很多。”金融壹賬通董事長兼CEO葉望春說。

截至2019年底,中國全部大型銀行、99%的城商銀行和52%的保險公司,都是金融壹賬通的客戶。有分析認為,金融機構被平臺化科技產品繼續滲透,仍是大勢所趨。

在2020年,很多新基建涉及的產業都面臨升級需求,但中小企業融資難缺乏啟動資金。金融壹賬通在幫助中小微企業的解決融資問題上,也形成了一套打法。

2020年1月,廣東上線的中小企業融資平臺,便由金融壹賬通提供技術支持。這一平臺已采集廣東超過1100萬家企業信息,建立起企業畫像和風險評級。在融資端,平臺對接了金融機構超過300家,上線融資產品超過800個,申請貸款超過145億元。

對金融客戶來說,很少有企業具備區塊鏈能力。金融壹賬通也聯合福田汽車,建立福金All-Link平臺,將核心企業和鏈屬企業的應收賬款信息都記錄在區塊鏈上,讓核心企業的信用能力能穿透多級,成為供應商和經銷商貸款的依據。

智慧城市:殺進深圳浙江

IDG預測,2017-2021年智慧城市平均增速將超過18%。這是每個巨頭都不可忽視的生意,平安也不例外。“各種商業機會都能和智慧城市聯系上,它是沒有邊界的。”平安智慧城市聯席總經理兼CTO胡瑋說。

馬明哲甚至表示:自己每天想的都是智慧城市,打高爾夫球時都在琢磨。某一次,平安給政府部門遞交方案,馬明哲親自參與修改了94版。

2017年10月,平安科技公司成立智慧城市事業部。2018年9月,智慧城市公司單獨掛牌。當時公司擬定的名稱是“平安智慧城市科技有限公司”,但深圳市領導認為,深圳是國際化大都市,平安的野心又很大,應當在名稱中加入“國際”兩字。作為鵬城驕子,平安一開始就被寄予厚望。

圖/視覺中國

平安智慧城市業務的轉折點,也就發生在這一年。

2017年年初,深圳市招標房屋租賃平臺,平安因為經驗不足,輸給了深圳另一家巨頭。這激起“常勝將軍”馬明哲的斗志。

2017年年底,深圳要開發一款市民自助App,平安再次出征。胡瑋回憶說,那一陣只要政府領導調研平安,總會看見三樣東西:移動辦公平臺,包括政府OA,市民生活的Demo平臺,以及一款大數據展示平臺。智慧城市的優先級成為重中之重。

在廢寢忘食的努力下,平安最終拿下項目。2019年1月,“i深圳”App上線,成為平安在智慧城市疆域上打贏的第一場大仗。

拿下這塊業務,平安智慧城市在深圳逐漸站穩腳跟:2019年2月,平安與深圳國際仲裁院簽署“智慧仲裁”建設戰略合作協議;2019年9月,平安聯合深圳安全研究院、深圳市公共安全義工聯合會,打造出“平安守護者行動”的首個“安心社區”,深圳市梅林一村社區。2020年4月,平安銀行受深圳市民政局委托,推出“頤年卡”,集成身份識別、政策性津貼發放、銀行儲蓄卡、市政一卡通等多種功能。截至年底,這張卡發出60萬張。

但平安的目標不止于此。2019年4月,浙江某市政府啟用“一窗受理、四端協同”平臺,這一平臺正由當地政府同平安打造。“平安智慧城市能進入深圳、浙江這兩個地區,我相信,但凡做互聯網的人都明白,是非常不容易的。”胡瑋說。

隨后,平安智慧政務又拓展到北京、重慶等20多個城市、30多個委辦局推進的50多個項目。平安的智慧財政系統,則被財政部PPP中心和幾十個省市推廣使用,管理超過萬億元資產。

在新基建浪潮來臨后,平安智慧城市也推出了“1+N+1”的智慧城市體系,覆蓋“醫行住學安、養保法政財”等多方面的城市治理需求。例如,在智慧政務方面,平安智慧城市與各級城府合作,輔助管理各地成本與投入產出效能、監測關鍵投資項目、預測核心經濟指標走勢。

具體到今年特別火熱的兩個領域,工業互聯網和車聯網,就能一窺平安的布局。

“工業互聯網供需直通車”產品,能夠識別生產線的產能情況,撮合給急需產能的企業。該平臺已經盤活客戶企業85%以上的產能資源,實現90%以上的供需準確度,并逐漸拓展到為供應鏈上下游協調生產。

在這聯網方面,平安智慧交通則面向政府、企業和個人三端用戶,建立起“端-管-邊-云”生態。平安與無錫工業和信息化局達成戰略合作,共同推進無錫本地的車聯網運營、智慧交通治理等。

智慧醫療:坐擁超級入口

平安為什么要做醫療業務?一個原因是:平安有2億金融客戶,壽險、健康險、養老險、大病險等很多保險和醫療相關,可以形成商業閉環。因此,平安將醫療也納入核心業務的范圍內,希望以“保險+AI+醫療”,建成全世界最大的數據驅動型管理式醫療服務體系。

在2020年9月,平安首次披露了“醫療生態圈”戰略:其頂層是面向政府的智慧醫療健康云平臺;中層是“PPP”,即患者端(patients)、醫療服務端(provider)和支付端(payment);底層是“人工智能+大數據技術”支持的疾病篩查、預測和診療系統。

圖/視覺中國

必須要建成生態圈的原因是:醫療鏈條太長,需要每個子公司明確自己的主戰場,互相“不越位”,打好配合戰。

而這個醫療生態圈的大本營,是患者端的“超級入口”平安好醫生。它縮短了患者與醫生的溝通距離,并補充其他醫療環節所需服務,如體檢、買藥。截止2020年底,平安好醫生在患者端用戶超過3.47億,月活超過6727萬人;在醫生端匯集近萬名醫療專家;并有合作線下藥店11萬家,線下診所4.9萬家,體檢中心2000多家。

按照平安的戰略,整個醫療生態圈的建設分三步走:第一步是將平安好醫生建設成全國最大在線醫療入口,這一目標已經完成。第二步是從在線問診走向“醫到藥”的閉環,為此平安已經獲得藥品B2B(企業到企業)和B2C(企業對個人)牌照,目前正在申請“互聯網醫院”。第三步是引入更多服務供應商,建成完整的生態圈。目前平安正處于第二個階段。

在醫療“新基建”方面,平安智慧醫療也打造了AskBob衛健、AskBob醫生、AskBob影像、AskBob慢病四大應用場景,依托平安集團的底層技術,提供覆蓋診前、診中、診后的全流程端到端解決方案。

以AskBob衛健為例,這是平安智慧醫療為衛健委打造的監管AI助手。在疾病預測上,平臺與重慶市疾控中心合作,建立流感與手足口預測模型,實測準確率超過90%。在新冠疫情期間,平臺還為全國20多個省市提供智能疾病預測服務。

值得注意的是,在2020年新冠疫情爆發期間,全國有醫療能力的巨頭紛紛上陣。平安也檢驗了一把自己的能力。作為線上溝通工具,平安好醫生率先推出24小時線上問診,疫情高峰期累計訪問量高達11.1億次。平安醫保科技的移動CT影像車則奔赴武漢,通過遠程閱片輔助診斷。

此外,平安旗下還有公司入選第一批新冠病毒核酸檢測的定點機構,平安智慧城則為國家相關部委、多地政府提供疫情預測、復工復產的平臺,疫情預測單日準確率超過98%。

在輸出自己的醫療力量之外,2020年平安集團還捐助物資超過1.8億元,并為1.5萬名一線工作人員和800萬名疾控醫護人員無償提供專屬保險和救助,保額超過13.5萬億元。2020年底,平安集團及旗下公司,分別獲得2020年廣東省抗擊新冠肺炎疫情重要、突出貢獻企業榮譽稱號。

結語

在平安投入科技的許多年里,很多人都在問一個問題:中國有那么多互聯網巨頭,你們為什么還要自己做科技創新?

“平安和互聯網公司真正拉開差距的地方,是在應用場景上。”平安集團科技創新部總裁喻寧說,只有把技術大范圍運用起來,才能產生競爭差異。有投資人也解釋說:“你能做出世界級的應用,不在于你比別人更聰明,而在于你見過這么大的需求規模。”

圖/視覺中國

一個典型的例子是,平安每天會接入和撥出1000萬個電話,平安的“語音座席”項目有4500個場景。由此孕育出的應用,是只有一兩個場景的AI公司無法想象的。例如平安產險,能夠通過AI識別通話并智能調度,將事故車輛撤離現場的速度從40分鐘縮短到5分鐘。

馬明哲很早就判斷:金融行業只能實現線性增長,只有互聯網科技才是實現指數型增長的希望。

2020年疫情也驗證了這一判斷:在金融行業被疫情普遍拖累的情況下,平安科技板塊卻開花結果,貢獻了財報中的一抹亮色。

在2020年半年報中,馬明哲層寫道:“種瓜得瓜,種豆得豆。發初心立志,就是種因;守初心踐行,方得善果,是為有始有終。”

當然,科技創新并非要求企業不賺錢,而是不急功近利,才能像中國平安一樣在長周期視野下贏得技術變革帶來的更大收益。如果更多的公司能像中國平安一樣,運用數字化技術探索未知,再與中國超大規模的市場結合,將產生巨大的科技創新勢能,科技創新的星辰大海更令人心潮澎湃。

猜你喜歡

平安基金黃維旗下產品相互抄作業,高位買嶸泰股份引質疑

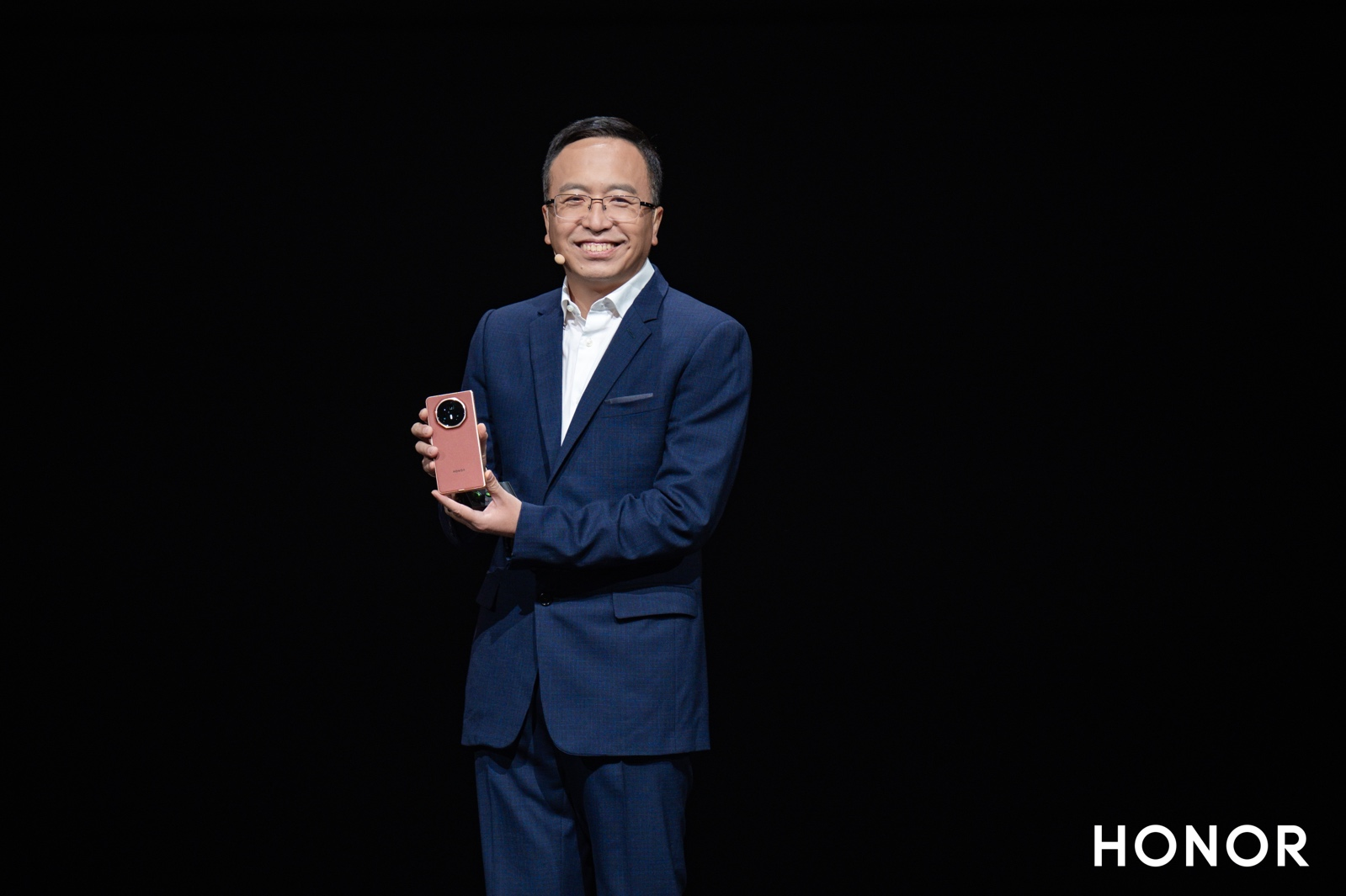

平安優勢回報1年持有混合A?基金成立以來至今,該基金的換手率普遍都高于100%.榮耀Magic V3正式發布,9.2mm再次刷新折疊屏輕薄紀錄

榮耀Magic旗艦新品發布會在深圳灣體育中心“春繭”體育館正式舉行。

財富獨角獸

財富獨角獸

博望財經

博望財經

獵云網

獵云網