疫情引爆互聯網醫療 那些讓人歡喜讓人憂的熱點與痛點

文|左芊芊

來源|博望財經

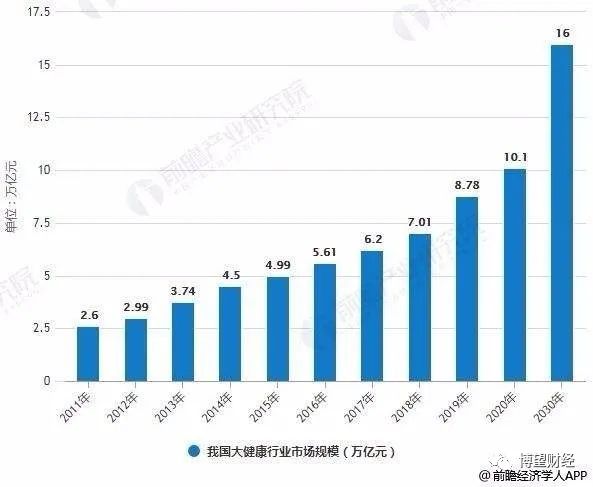

據天風證券研究報告顯示,2020年春節期間,在線問診類App日活最高達到671.2萬人,與2019年相比,最大上漲了約160萬人,漲幅高達30%。

在過去三個月的疫情中,與17年前SARS相似,互聯網與科技的力量再次展現。云上問診、遠程閱片等技術讓醫療資源得到更高效的使用,為共同打贏這場沒有硝煙的“戰疫”賦能,緩解了線下醫療資源供給壓力,亦助推了國家層面兩次發文力促互聯網醫療的發展。

01

云會診突顯優勢 疫情下在線問醫暴增

根據公開資料,疫情下平安好醫生平臺訪問人次達11.1億,APP新注冊用戶量增長10倍,APP新增用戶日均問診量是平時的9倍,相關視頻累計播放量超9800萬。

平安好醫生向博望財經提供的數據顯示,在全國范圍內,線上問診增長最快的10個省市,依次為湖北省、上海市、重慶市、湖南省、江西省、浙江省、江蘇省、廣東省、安徽省、四川省。其中,40%的人關心如何預防冠狀病毒感染;25%的人咨詢,如果出現發熱、干咳、乏力等癥狀,是否意味著已經感染新冠病毒;10%的人詢問新型冠狀病毒的傳播方式。

以平安好醫生為代表的互聯網醫療企業抓住機會,其優異的表現成為了互聯網醫療政策加速落地的催化劑。近期多地持續出臺政策,支持“互聯網+”醫療服務試行納入醫保支付,為互聯網醫療發展打通最關鍵的支付環節。

以1藥網為例,其發布的財報顯示,2019Q4收入增速為141.8%,創歷史新高;2019年全年營收39.5億元,同比增長121.3%,是2017年全年收入的4.12倍。

“在線問診切正適應了當下的需求。互聯網醫療不僅減輕醫院壓力,舒緩醫療資源不平衡的難題,而且可以減少醫患之間的接觸,降低交叉感染的概率。”網經社電子商務研究中心生活服務電商分析師陳禮騰說。

除此以外,有業內人士表示,互聯網醫療非常適應流動性,讓醫療服務行為脫離單位可以獨立進行。以往,老百姓看病主要看醫院,醫生脫離醫院后沒有業務,互聯網讓醫生去單位化,還可以樹立個人品牌,也非常利好醫生自由執業。

中國社會科學院經濟研究所副所長朱恒鵬對博望財經坦言:“互聯網醫療,也極大強化了個人聲譽機制,干得好會迅速聲名遠揚,丟人現眼則傳播的更快。”

業內人士表示,針對患者、醫生、醫院這一三角關系產生的痛點,優化就診流程;在數據支持上,互聯網醫療能積累并利用海量的醫療數據;從時間的角度來說,醫生可以利用閑置時間進行線上診療;在空間上,醫生可以進行遠程會診、遠程治療等。

02

個別網站不規范 以醫療咨詢名號開方問診

如今,遍地開花的網上診療行為讓患者足不出戶便有機會享受豐富、優質的醫療服務,但在關注“互聯網+醫療”便民、利民的優勢時,其背后的安全責任問題同樣不容忽視。

很多互聯網醫療平臺,雖打著互聯網醫療咨詢的名號,但行的卻是開方問診之實。

在一家名為“快速問醫生”的網站,博望財經熟悉的一位李女士(化名)以“胸悶心慌,四肢無力”的癥狀進行咨詢,很快便有5名醫生回復,并推薦了“復方丹參滴丸”“穩心顆粒”“氟桂利嗪膠囊”“尼莫地平”等多種藥物。此后她又在“健康160”“尋醫問藥”“求醫網”等其他多家互聯網醫療平臺進行咨詢,醫生們紛紛看診開藥。

此前,在12315公開投訴平臺上,有網友匿名投訴某款網絡問診APP宣稱可以在線與醫生進行溝通,甚至還可以對病患的病情進行跟進。然而,前兩天卻有用戶舉報,說某網絡問診APP存在醫生變相索要紅包的現象。

趙女士在青島市一家三級甲等醫院內科門診給孩子看病,在檢查之后醫生建議她掃描一個二維碼并下載軟件,這樣之后可以實時咨詢,有利于孩子早日康復。然而,趙女士在關注一段時間之后竟收到一條“有償感謝大夫”的彈窗,瞬間讓趙女士驚愕不已。大夫看病開藥本就是職責范圍內,事后再索要紅包這種行為有些讓單純的醫患關系變味兒了。

對此,有業內人士表示,由于互聯網醫療尚屬于新生事物,所以,無論是對其的法律規范、監管設施、管理方法都還處于探索階段,有很多不完善之處。畢竟互聯網醫療監管是一個龐大的話題,需要多個政府部門、醫療機構、互聯網企業和患者多方合作。

中國社會科學院經濟研究所副所長朱恒鵬認為,目前,互聯網醫療這個業態還存在一些弊端:大眾觀念存在障礙 ,認為公立醫院的才可靠,尤其莆田系成為反面教材;人才問題,大部分醫生不適應市場,迅速轉診能力不足;醫保銜接方面,有許多問題待解;商保孱弱,有些時候支撐不起新業態的保障需求。

北京裕和中西醫結合康復醫院袁鋒杰副主任接受99采訪時表示:“醫療行業是一個高風險、高監管的行業。而互聯網醫療,實現了患者就診的便捷、高效,能夠在一定程度上解決‘看病難’‘看病貴’的問題。因此,它有利于政府的醫療改革工作。”

此外,有業內人士認為,對于互聯網醫療,在監管中還應注重提升廣大患者對互聯網醫療的辨別能力,讓群眾了解什么樣的病能在網上看,什么樣的醫生能給自己開藥,什么樣的互聯網醫院才能信任,群眾的理性選擇和參與可以讓監管更完善。

03

線上線下融合是關鍵 商業模式尚未形成閉環

據天眼查相關信息,我國目前共有超過1000家從事在線醫療相關業務的企業,這些企業共擁有專利超過1.3萬個。北京地區這類企業數量達到350余家,占比超過31%,是相關企業的聚集地。

數據顯示,相關企業中,共有201家天使輪融資企業、181家A輪融資企業,在線醫療企業的融資普遍還處在相對初級的階段。從成立時間來看,2010年起遠程醫療公司年注冊量呈較明顯的增長趨勢。其中,2018年是相關企業成立數量最多的年份,一年內共成立超過250家公司。

在資本市場上,互聯網醫療的作用被市場迅速捕捉,平安好醫生(01833)、阿里健康(00241)、等企業股價上市后受到追捧。

據博望財經觀察,目前互聯網醫療主要的盈利模式有三:一是對平臺上的用戶收取咨詢費用,二是通過廣告位賺取廣告費,三是銷售上游企業產品賺取分成費。

值得關注的是,這種前后不呼應、隨心所欲“薅羊毛”的商業模式,還未形成閉環,導致不少互聯網醫療企業利潤遠低于其運營成本,企業財務出現巨大窟窿。這一現狀迫使如今頭部的互聯網醫療平臺,都在反復驗證自己商業模式的可行性,以防被市場與投資人拋棄。

互聯網醫療線上線下相融合潛力巨大,線上線下一體化是醫藥健康平臺建設的關鍵環節。以1藥網為例, 1藥網建立了全國最大的虛擬藥房網絡,2019年公司的藥房服務網絡持續擴展至23.5萬家,占到全國藥房總數的半壁江山。

一位互聯網醫療投資人對博望財經表示:“對于純線上的互聯網醫療企業來說,很難獲得高客單價和盈利。因為在醫療行業,以往的盈利大頭還是在藥和治上,診費占比很少。這就需要企業跟線下醫院形成協作。而線下醫療行業不可避免有重資產,回報慢的特點。

目前,在互聯網醫療賽道,類似阿里的通過醫藥零售賽道進行切入的盈利模式也停留在探索階段。”

未來,數字健康服務的關鍵在于“通”,只有在線上把醫療、檢查檢驗、藥品、醫保和數字化五個要素打通,打造更多線上線下結合、醫藥保健養貫通的一站式服務,才能滿足人們的不斷增長的就醫需求、健康需求。

毋庸諱言,作為新生事物,互聯網醫療眼下還存在這樣那樣的缺點和不足,需要不斷的試錯糾錯,經歷一個成長的過程,因此,也需要更多的寬容和耐心。

猜你喜歡

三度闖關港交所,沒有科技屬性的圓心科技只是個“紙老虎”?

圓心科技一條腿已邁入港交所,但這無疑只是新的起點,未來能否講出盈利故事尚需市場給出答案,我們拭目以待。互聯網診療出新規,平安好醫生大跌,年內市值蒸發超1300億港元

平安好醫生盤中大跌超3%報32.9港元/股,總市值378億港元。

博望財經

博望財經

獵云網

獵云網

東四十條資本

東四十條資本

AI財經社

AI財經社